SHIBUYA × EVENT

2025-07-28

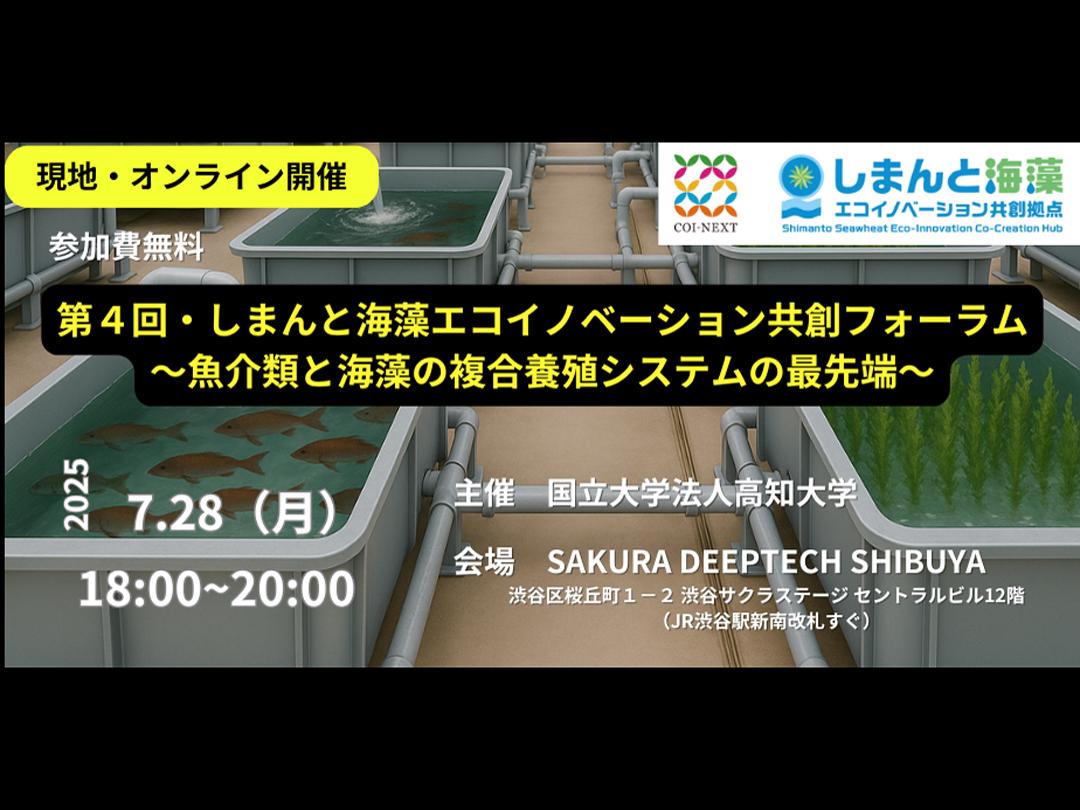

(現地・オンライン開催)第4回・しまんと海藻エコイノベーション共創フォーラム~魚介類と海藻の複合養殖システムの最先端~

四万十市を拠点としながら環境保全活動、ビジネス創出、人材育成

情報元:ピーティックス ( Peatix )

高知大学を代表機関として、京都大学などの学術機関、理研食品株式会社などの企業、四万十市、高知県が共同提案した「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点」が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)による令和6年度「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の地域共創分野(育成型)に採択されました。

プロジェクト詳細ページ(※コンソーシアム会員の募集は、プロジェクトページ中央のバナーより受付中)

https://www.kochi-u.ac.jp/seawheat/

本プロジェクトは「海藻を基盤にしたイノベーションにより持続可能な地域産業と地域社会を創造する」をビジョンとして、四万十市を拠点としながら環境保全活動、ビジネス創出、人材育成を行うとともに、本プロジェクトに多くの企業や研究者が参画する場としてコンソーシアムを組成、その研究・成果を発信する場としてフォーラムを定期開催していきます。

今回は、「魚介類と海藻の複合養殖システムの最先端」について発表します。本プロジェクト、各研究テーマ、コンソーシアムにご興味のある方は、是非フォーラムにご参加ください。

<しまんと海藻エコイノベーション共創フォーラム・概要>

日時:2025年7月28日(月) 18:00~20:00 (17:30~現地受付開始)

開催:現地およびオンライン(ハイブリッド開催)

※オンライン参加の方は、参加申込の上、下記オンラインURLよりご参加ください。

【オンラインURL】

(オンラインURLは別途ご案内させていただきます。)

会場:SAKURA DEEPTECH SHIBUYA 東京都渋谷区桜丘町1−2 渋谷サクラステージ セントラルビル12階(JR渋谷駅新南改札すぐ)

参加:参加費無料

<タイムスケジュール>

17:30 現地受付開始

18:00 Opening Talk 1 〜What is SHIMANOVA? しまんとで何が起きるのか〜

「しまんと海藻エコイノベーション共創拠点プロジェクトとは?」

高知大学次世代地域創造センター 特任教員 世良信一郎

18:10 Opening Talk 2 〜What is SHIMANOVA? しまんとで何が起きるのか〜

「高知県の水産業の概要と養殖の推進の取り組み」

高知県水産振興部 副部長 浜渦敬三

18:20 Researcher Pitch 1 〜大学・研究者による発表〜

「陸上養殖の必要性と今後の展望について」

高知大学 農林海洋科学部海洋生物生産学コース 教授 大島俊一郎

18:40 Researcher Pitch 2 〜大学・研究者による発表〜

「アオノリ×ウニでつくる"レアリティシーフード":持続可能な水産物生産のための困難と希望」

九州大学大学院附属水産実験所 准教授 栗田喜久

18:55 Enterprise Pitch 〜企業による発表〜

「陸上養殖システムにおける最先端技術の応用および社会実装に向けた取組み」

一般社団法人日本アクアスペース 客員研究員 榎本紘明

19:10 Startup Pitch 〜スタートアップによる発表〜

「魚介類と海藻の複合養殖システムの最先端」

株式会社ARK 代表取締役 吉田勇

19:25 Closing 〜しまのばからのご案内〜

19:30 オンライン配信終了

19:30 Networking 〜共創の場〜(現地のみ)

20:00 閉会

<登壇者紹介>

【Researcher Pitch 1:陸上養殖の必要性と今後の展望について】

高知大学 農林海洋科学部海洋生物生産学コース 教授 大島俊一郎氏

https://researchers.kochi-u.ac.jp/DET01_G01/DET01_G01View/617

近年、地球規模での人口増加や気候変動、海洋資源の枯渇などにより、安定的な水産物供給が困難となりつつあります。こうした背景から、持続可能な食料生産手段として「陸上養殖」の重要性が高まっています。陸上養殖は、環境負荷を抑えつつ、衛生管理や成長管理を精密に行えることが利点です。当研究では、これを実現するために、さまざまな視点から取り組んできました。魚類と藻類の複合養殖を軸にして、これまでの研究成果を組み合わせて安全で効率的な陸上養殖システムの確立を目指している内容につきましてご紹介させていただきます。

【Researcher Pitch 2:アオノリ×ウニでつくる"レアリティシーフード":持続可能な水産物生産のための困難と希望】

九州大学大学院附属水産実験所 准教授 栗田喜久氏

https://katachiya.wordpress.com/

かつて海で当たり前に獲れた魚介類の漁獲は軒並み減少しています。漁獲の減少は漁業者の収入の減少につながり、収入減は乱獲につながります。こうした課題に対して、九州大学水産実験所では、当たり前に獲れなくなった魚介類の増養殖技術の開発に加え、特色ある形質付与によるブランディングでの魚価の向上を目指しています。今回は取り組みの一部であるウニとサザエの事例を紹介します。

【Enterprise Pitch:陸上養殖システムにおける最先端技術の応用および社会実装に向けた取組み】

一般社団法人日本アクアスペース 客員研究員 榎本紘明氏

気候変動が進行する社会における持続可能なタンパク質生産の手段として、閉鎖循環式陸上養殖産業の普及と拡大が急務となっています。さらに、近年その脆弱性が明らかになりつつある我が国の食料安全保障を強化する観点からも、異業種の様々な最先端技術を活かし、日本発のスマート養殖技術を世界に展開していくことが必要と考えています。日本アクアスペースでは、これまで取り組んできた実証実験および技術開発の成果を社会実装へと繋げるための活動を進めています。本発表では、これらの技術の概要について紹介いたします。

【Startup Pitch:魚介類と海藻の複合養殖システムの最先端】

株式会社ARK 代表取締役 吉田勇氏

https://www.ark.inc/

勤労学生時代、水道工事、自動車整備工場、ビルメンテナンス等現場に従事する傍ら、独学でプログラミングを学び、2000年の在学中にIBSJapan㈱に入社、SEとなる。2008年よりアットマークテクノ㈱で企画営業したIoTゲートウェイは日本トップシェアを達成。2016年より沖電気工業㈱の新規IoT事業立ち上げに参画。2018年に㈱ウフルの陸上養殖事業PMとしてJoin、大手陸上養殖システム構築数件に携わる中で、小型陸上養殖のニーズを発掘し、2020年に㈱ARKを共同創業。15年間続けている、素潜りで熱帯魚を採取し飼育する趣味とこれまでの経験を活かし、チーフアクアオフィサーとして水槽開発・設計と、生育研究を管轄する。ARK-V1、REF-V1、ARK-ZEROを企画/設計/開発。特許多数

ARKは「LET THE OCEAN REST, CREATE YOUR OWN(海を休ませるために、陸に海をつくる)」というコンセプトの元、どこでもだれでも⽔産物⽣産の担い⼿になれる仕組と文化をつくるために、⼩型・分散型の閉鎖循環式陸上養殖システムなどを開発・製造・販売している研究開発型スタートアップです。軽量・高断熱・高気密水槽「ARK ZERO」シリーズをはじめ、陸上養殖・水産事業者向けの製品や、黒潮海流域に生息する海洋生物を中心とした養殖技術などを提供しています。

<補足情報>

● しまんと海藻エコイノベーション共創拠点とは

『しまんと海藻エコイノベーション共創拠点』は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の令和6年度共創の場形成支援プログラムの地域共創分野(育成型)に採択された国の研究開発プロジェクトです。本プロジェクトは高知大学を代表機関、四万十市、高知県、理研食品株式会社を幹事機関とする産学官民連携事業で、他にもさまざまな機関が参画しています。

本プロジェクトでは、「海藻を基盤にしたイノベーションにより持続可能な地域産業と地域社会を創造する」をビジョンに掲げ、四万十川流域において海藻を中心とした環境保全、ビジネス創出、人材育成に取り組みます。

代表機関:国立大学法人高知大学

幹事機関:理研食品株式会社、四万十市、高知県

参画機関:京都大学、九州大学、旭食品株式会社、有限会社加用物産、株式会社海の研究舎、株式会社ウルバ、株式会社サンシキ、株式会社高知IoP プラス、株式会社四国銀行、株式会社高知銀行

● JST 共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)事業とは

JST 共創の場形成支援プログラムは、大学等が中心となって未来のありたい社会像(拠点ビジョン)を策定し、その実現に向けた研究開発を推進するとともに、プロジェクト終了後も、持続的に成果を創出する自立した産学官共創拠点の形成を目指す産学連携プログラムです。

JSTの既存の拠点形成型プログラムの12である、センター・オブ・イノベーション(Center of Innovation,COl)/プログラムがコンセプトとして掲げる「ビジョン主導・バックキャスト型研究開発」を基軸とした制度設計を行ったことから、「COI-NEXT」と呼ばれています。

イベントへの参加申し込みは

こちらからお願いします。