SHIBUYA × EVENT

2025-12-14

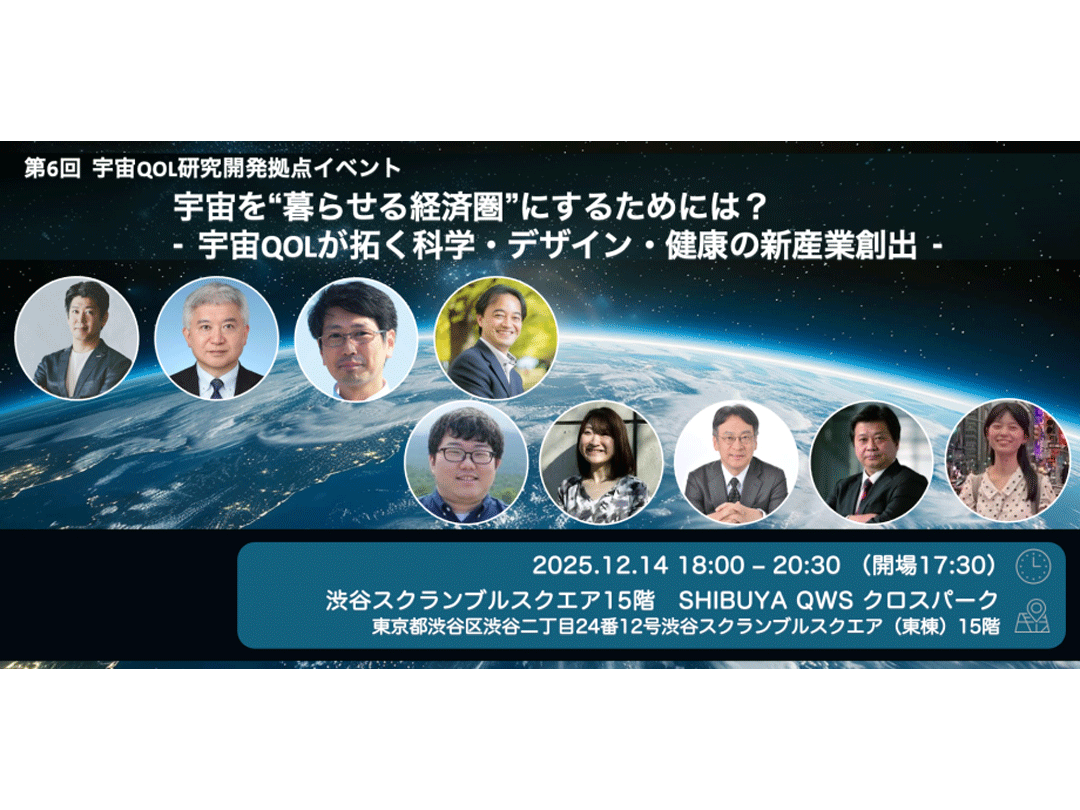

第6回 宇宙QOL研究開発拠点イベント 「宇宙を“暮らせる経済圏”にするためには? - 宇宙QOLが拓く科学・デザイン・健康の新産業創出 -」(QWSアカデミア 早稲田大学)

大学と連携した「未知の問い」と出会うプログラム

情報元:ピーティックス ( Peatix )

【SHIBUYA QWSオリジナルプログラム ”QWS ACADEMIA” 】

大学と連携した「未知の問い」と出会うプログラムです。大学には多様な「問い」と向き合う学生や研究者がいます。「QWS ACADEMIA」は、単に知識が伝達される授業ではなく、双方向に刺激を与え合い、化学反応を生み出すことを目指します。

【イベント概要】

早稲田大学グローバル科学知融合知研究所・宇宙QOL研究開発拠点が、「宇宙を“暮らせる経済圏”にするためには? - 宇宙QOLが拓く科学・デザイン・健康の新産業創出 -」と題して、公開イベントを開催します。

かつて宇宙は、宇宙飛行士などごく限られた専門家のみが足を踏み入れる領域でした。しかし近年、民間による宇宙旅行の実現や宇宙ホテルの構想が次々と打ち出され、地球低軌道空間(LEO)が人類の新たな生活圏となる可能性が現実味を帯びてきています。令和5年に閣議決定された宇宙基本計画においても、宇宙空間における経済活動の拡大や、地球から月・火星へと至る有人探査の推進が明確に示されており、企業・大学・研究機関は、新たな宇宙産業の構築に向けた取り組みを本格化させています。

こうした動きを支えているのが、環境制御・生命維持システム(ECLSS:Environmental Control and Life Support System)に代表される基盤技術です。ECLSSはこれまで、宇宙での生存を支えるインフラとして開発されてきましたが、今後は快適性やQOL(Quality of Life)の観点を取り入れた研究開発や実装が求められています。

そこで早稲田大学では、2024年8月に「一般民間人の健康・快適宇宙生活を実現する宇宙QOL研究開発拠点(宇宙QOL研究開発拠点)」を発足しました。宇宙QOLは、人間の生理・認知・体験といった側面に着目し、ECLSS研究に人間中心の研究アプローチを融合することで、宇宙滞在時の快適性・健康・QOL向上の実現を目指します。

本イベントでは、宇宙での暮らしが新たな市場を創出する未来を見据え、異分野の研究者、実務家、企業、スタートアップなどが一堂に会し、宇宙QOL研究開発の可能性と社会実装に向けたビジョンを共有・議論します。

プロジェクトに関心がある方、研究テーマに関して情報交換を希望される方、産学連携の取り組みに興味のある方は、万障お繰り合わせの上、是非ご参加ください。プロジェクトに参加する研究者や学生が集います。

◆日時:2025年12月14日(日)18:00-20:30(開場:17:30)

◆会場:渋谷スクランブルスクエア15階 SHIBUYA QWS クロスパーク

◆参加費:無料

◆定員:60名

◆参加申込先:

◆対象者:プロジェクトに興味のある方であれば誰でも参加できます(高校生、高専生、大学生、大学院生、教職員、教諭、研究員、社会人 他)

◆合同主催:SHIBUYA QWS Innovation 協議会、早稲田大学グローバル科学知融合研究所

◆共催:文部科学省宇宙航空科学技術推進委託費「ECLSS環境における人間の快適性を支える製品・サービスデザイン人材育成プログラム」、サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム

◆後援:Beyond 2020 NEXT PROJECT

◆プログラム

17:30 開場/受付

司会 松本 綾香(早稲田大学大学院 先進理工学専攻 2年/Beyond 2020 NEXT PROJECT幹事長)

18:00-18:05 開会挨拶 楠 和浩(早稲田大学研究戦略センター教授)

18:05-18:25 講演1「Building a New Space Economy」

畑田 康二郎(将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO))

18:25-18:45 講演2「神奈川県が目指す宇宙関連産業振興の取組」

高橋 敦(神奈川県産業労働局産業部産業振興課長)

18:45-19:00 講演3「宇宙QOL研究開発で宇宙旅行の健康・QOL・快適を支える」

野中 朋美(早稲田大学理工学術院 教授)

19:00-19:10 休憩

19:10-19:30 講演4「宇宙の暮らしが市場になる:非宇宙分野からの宇宙ビジネスとイノベーション」

白坂 成功(慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 委員長/教授)

19:30-19:40 人材育成プログラムのご紹介

「令和7年度宇宙航空科学技術推進委託費:宇宙専門人材育成

ECLSS環境における人間の快適性を支える製品・サービスデザイン人材育成プログラム」

野中 朋美(早稲田大学理工学術院 教授)

19:40-20:25 パネルディスカッション

「宇宙を“暮らせる経済圏”に - 宇宙QOLが拓く科学・デザイン・健康の新産業創出 -」

パネリスト

・畑田 康二郎(将来宇宙輸送システム株式会社創業者/代表取締役)

・木村 真一(東京理科大学 総合研究院 スペースシステム創造研究センター センター長)

・白坂 成功(慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 委員長/教授)

・板垣 香織(イートリート株式会社CEO)

・中川 鉄馬(早稲田大学総合研究機構 グローバル科学知融合研究所 研究員講師)

モデレータ:野中 朋美(早稲田大学理工学術院 創造理工学部 教授)

20:25-20:30 閉会挨拶 朝日 透(早稲田大学理工学術院 先進理工学部長・研究科長/教授)

【登壇者】

畑田 康二郎(将来宇宙輸送システム株式会社 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO))

将来宇宙輸送システム株式会社代表取締役、株式会社ispace社外取締役、株式会社アークエッジ・スペース社外取締役。

2004年、京都大学大学院エネルギー科学研究科 (修士課程) を修了後、経済産業省に入省。エネルギー政策や産業政策などに従事した後、2012年、外務省に出向して、欧州連合日本政府代表部および在ベルギー日本国大使館勤務。2015年、内閣府宇宙開発戦略推進事務局に出向し、宇宙活動法の制定、宇宙産業ビジョン2030の策定、宇宙ビジネスアイデアコンテストS-Boosterの創設など民間宇宙ビジネス拡大に貢献。2017年、経済産業省に帰任し、新たなスタートアップ支援プログラムJ-Startupを創設。2018年、経済産業省を退職して株式会社デジタルハーツホールディングスに入社し、サイバーセキュリティ人材発掘・育成プログラムの立ち上げ等に従事し、2019年に株式会社デジタルハーツプラスを設立。2022年5月、将来宇宙輸送システム株式会社を創業し、代表取締役社長 兼 最高経営責任者 (CEO) に就任。

高橋 敦(神奈川県産業労働局産業部産業振興課長)

1995年早稲田大学法学部卒業。同年神奈川県庁入庁。財政課、政策局総務課、保健福祉局総務室、教職員企画課、教育局財務課副課長、教職員人事課副課長、教育局総務室管理担当課長を経て、2024年4月から現職。

板垣 香織(イートリート株式会社CEO)

建築家・デザイナー。イートリート株式会社 / eatreat food and design 代表。k2-foundation 一級建築士事務所 主宰。一粒万倍グラノーラ運営。多摩美術大学美術学部建築学科卒業後、建築家前田光一氏・原尚氏に師事。米コロンビア大学東アジア研究所・都市建築学科にて客員研究員。ミラノ工科大学デザインスクールDesign for food マスターコース修了。海外在住中に世界の食に触れ、建築・デザイン・アートの視点から食を媒体にしたアート作品を発表。レストランのコンセプト開発から教育など様々なフィールドにおいて食べる行為にまつわるデザインワークを展開している。International food design and food study conference(国際フードデザイン学会): efood2022ファイナリスト、efood 2024プロフェッショナル部門最優秀賞など。現在は立命館大学R-GIRO客員研究員。

木村 真一(東京理科大学 総合研究院 スペースシステム創造研究センター センター長)

1993年東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了(博士(薬学)) 。郵政省通信総合研究所(現 独立行政法人情報通信研究機構)を経て、2007年から東京理科大学に勤務。宇宙ゴミの除去を実現する技術の研究に従事し、技術試験衛星VII型(「おりひめ・ひこぼし」)やManipulator Flight Demonstration(MFD)、マイクロラブサット1号機、ほどよし衛星3号機などの多くの宇宙ロボット・小型衛星ミッションに参加するとともに、「IKAROS」や「はやぶさ2」の監視カメラシステムなど様々な宇宙機器を、地上民生デバイスを活用することで開発。2021年4月に発足した東京理科大学スペースシステム創造研究センターのセンター長として、宇宙で暮らすための技術について、環境関連・生活関連技術など地上技術を宇宙につなげる研究を推進。文部科学省 宇宙利用部会委員、調査・安全小委員会主査等を務める。

白坂 成功(慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科 委員長/教授)

東京大学大学院修士課程修了(航空宇宙工学)、慶應義塾大学後期博士課程修了(システムエンジニアリング学)。大学院修士課程修了後、三菱電機株式会社にて15年間、宇宙開発に従事。「こうのとり」などの開発に参画。大学では、大規模システム開発、技術・社会融合システムのイノベーション創出方法論などの研究に取り組む。2004年より慶應義塾大学にてシステムデザインの教鞭をとり、2010 年より同大学院システムデザイン・マネジメント研究科准教授、2017年より同教授。2023年10月よりSDM研究科委員長。内閣府革新的研究開発推進プログラム(ImPACT)のプログラムマネージャーとしてオンデマンド型小型合成開口レーダ(SAR)衛星を開発。その技術成果を社会実装するために株式会社Synspectiveを創業(日本スタートアップ大賞2022文部科学大臣賞受書)。内閣府宇宙政策委員会、内閣官房デジタル市場競争会議、経産省 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会等、多くの委員として政府の活動を支援。

中川 鉄馬(早稲田大学総合研究機構 グローバル科学知融合研究所 研究員講師)

神奈川県生まれ、東京都育ち。2008年早稲田実業学校高等部卒業、2012年早稲田大学先進理工学部生命医科学科卒業、2014年同大学院先進理工学研究科生命医科学専攻修士課程修了、2018年同大学院先進理工学研究科先進理工学専攻一貫制博士課程修了、博士(理学)を取得。2018年から2022年、(地独) 神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員、慶應義塾大学理工学部物理情報工学科訪問研究員、その後、早稲田大学各務記念材料研究所主任研究員 (研究院講師)を経て、現職に至る。現在、JST創造科学技術推進事業(ERATO) 「山内物質空間テクトニクスプロジェクト」ナノ物性計測テクトンのグループリーダーおよびNEDO官民による若手研究者発掘支援事業共同研究フェーズ (環境・エネルギー分野) 「誘電体メタサーフェスによる光接続メタレンズの開発」の研究代表者を務める。2023年、応用物理学会から第53回(2022年秋季)応用物理学会講演奨励賞およびフラーレン・ナノチューブ・グラフェン学会から第19回大澤賞を受賞。専門は、物理化学、ナノ材料工学、電気電子材料工学で、研究対象はキラルドラッグ、高温超伝導体における対称性の破れ、メソポーラス金属・半導体薄膜の化学・光センサ応用、光通信用メタレンズの開発など、多岐に渡る。

野中 朋美(早稲田大学理工学術院 創造理工学部 教授/「ECLSS環境における人間の快適性を支える製品・サービスデザイン人材育成プログラム」 研究代表者)

専門は生産システム工学、サービス工学。博士(システムエンジニアリング学)。慶應義塾大学環境情報学部卒業、企業で検索エンジンマーケティングに従事した後、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM)修士課程・博士後期課程に1期生として入学し4年間で早期修了。SDMでは、デルフト工科大学やスイス連邦工科大学への研究科派遣留学や、MITに研究インターンシップ滞在。神戸大学大学院システム情報学研究科特命助教、青山学院大学理工学部経営システム工学科助教、立命館大学食マネジメント学部准教授・立命館EDGE+R副総括責任者などを経て2023年4月より早稲田大学創造理工学部経営システム工学科教授。持続可能なビジネス・社会システム研究、一般民間人宇宙滞在のための宇宙QOL研究開発、働きがいや生産性などの人の情報を起点としたサービス生産システム設計に従事。文部科学省国立研究開発法人審議会臨時委員(宇宙航空研究開発機構部会)、経産省 産業構造審議会 グリーンイノベーションプロジェクト部会、尾道市ウェルビーイング政策アドバイザー、IFIP WG5.7 member、日本経営工学会理事、日本創造学会理事、和食文化学会理事などを務める。

【開会挨拶】

楠 和浩(早稲田大学研究戦略センター教授)

楠 和浩(早稲田大学研究戦略センター教授)

1988 年 九州大学大学院工学研究科修士課程修了(情報工学専攻)、同年 4 月三菱電機株式会社(情報電子研究所)に入社。2000 年 九州大学大学院システム情報科学研究科 博士課程修了、博士(工学)。情報技術総合研究所開発戦略部長(2007)、同所長(2019)を経て 2022 年 FA システム事業本部役員技監に就任。産業用リアルタイムネットワークおよび分散 IoT システムを中心に研究開発組織の戦略立案・運営と、事業部門における製品化開発管理の両面に従事。この間、(一財)製造科学技術センター理事、ロボット革命・産業 IoT イニシアティブ協議会WG1(IoT による製造ビジネス変革 WG)共同主査、(一社)インダストリアルバリューチェーンイニシアティブ(IVI)理事などとしても活動。2023 年 4 月から早稲田大学研究戦略センター教授。URA(University Research Administrator)として宇宙関連の各種競争的研究資金のプレアワード支援などに従事。

【閉会挨拶】

朝日 透(早稲田大学理工学術院 先進理工学部長・研究科長/教授)

福井県生まれ、東京育ち。都立白鴎高校卒。1986年早稲田大学理工学部応用物理学科卒業、1988年物理学及応用物理学専攻修士課程修了、1992年同専攻博士(理学)、2007年経営学修士を取得。早稲田大学グローバル科学知融合研究所所長、ナノ・ライフ創新研究機構副機構長、2024年9月より、早稲田大学理工学術院先進理工学部長・研究科長を務める。学際的研究を推進し、イノベーション人材の育成に取り組む。ムーンショット型農林水産研究開発事業目標5の「地球規模の食料問題の解決と人類の宇宙進出に向けた昆虫が支える循環型食料生産システムの開発」副プロジェクトマネージャーおよび「藻類と動物細胞を用いたサーキュラーセルカルチャーによるバイオエコノミカルな培養食料生産システム」プロジェクトメンバー、JST創造科学技術推進事業(ERATO)「山内物質空間テクトニクスプロジェクト」プロジェクトマネージャー、尾道市ウェルビーイング政策アドバイザー。「サスティナブルな未来食の普及に向けた産官学共創コンソーシアム」会長を務める。専門はキラル科学、生物物性科学、結晶光学、機能性薄膜、対称性の破れ、循環型食料生産システムの研究。

【司会】

松本 綾香(早稲田大学大学院 一貫制博士課程 先進理工学専攻 2年/Beyond 2020 NEXT PROJECT幹事長)

2020年早稲田大学本庄高等学院卒業、2024年早稲田大学先進理工学部生命医科学科卒業、現在、早稲田大学生物物性科学研究室 (朝日研究室) に所属。専門は物理化学、キラル科学。現在、早稲田大学本庄高等学院で非常勤講師を務める。学生団体Beyond 2020 NEXT PROJECTには2020年度から参加し、2022年度に総務、2023年度からは事務局長を務めたのち、2025年度より幹事長を務める。国連を支える世界こども未来会議PJ、SDGs教育カリキュラムPJ、アントレプレナーシップ教育PJメンバー。

【実行委員】

木村 優希(早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻 修士1年)

久我 凜太郎(早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻 修士1年)

佐々木 美南(早稲田大学創造理工学学部建築学科 学部1年)

⼩島 羚菜(早稲田大学創造理工学学部経営システム工学科 学部3年)

北岡 奈々子(早稲田大学創造理工学学部経営システム工学科 学部3年)

森 美咲(早稲田大学創造理工学学部経営システム工学科 学部3年)

石塚 智也(早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻 修士1年)

清原 琉介(早稲田大学大学院創造理工学研究科経営デザイン専攻 修士2年)

徐 廷昊(早稲田大学創造理工学学部経営システム工学科 学部3年)

原田 大峨(早稲田大学創造理工学学部経営システム工学科 学部2年)

イベントへの参加申し込みは

こちらからお願いします。