SHIBUYA × WATCH

イラストレーター、編集者、ファッションデザイナー、インテリアデザイナーなど、幅広い分野で戦前から活躍した中原淳一さんの仕事の全貌に迫る展覧会「111年目の中原淳一」が6月29日より、渋谷区立松濤美術館で開催される。

生誕111年目を記念して開催される同展では、数々の雑誌に掲載された中原さんの挿絵や表紙の原画をはじめ、デザインした衣服、アーティストとして制作した絵画や人形など、貴重な作品を展示。戦後、通常の暮らしすら困難な中、「再び人々が夢と希望を持って、美しい暮らしを志せる本をつくりたい」という想いのもと、中原さんは生み出した数々の作品を通じて、女性の自立と美しさに関するメッセージを発信し続けた。今なお色褪せることのない、中原さんの仕事の全容とその魅力を紹介していく。

同展開催の背景について、担当学芸員は「中原淳一は、自身がデザインした雑貨や洋装を販売する店「ひまわりや」を渋谷に開店し、一時期、渋谷・代々木に自宅を構えていた時期もありました。渋谷にゆかりがあって、アートディレクターの元祖とも呼べる中原さんを取り上げることで、多くの方に刺激を与えることができるのでは」と、クリエイティブな街・渋谷との相性の良さに期待を寄せる。

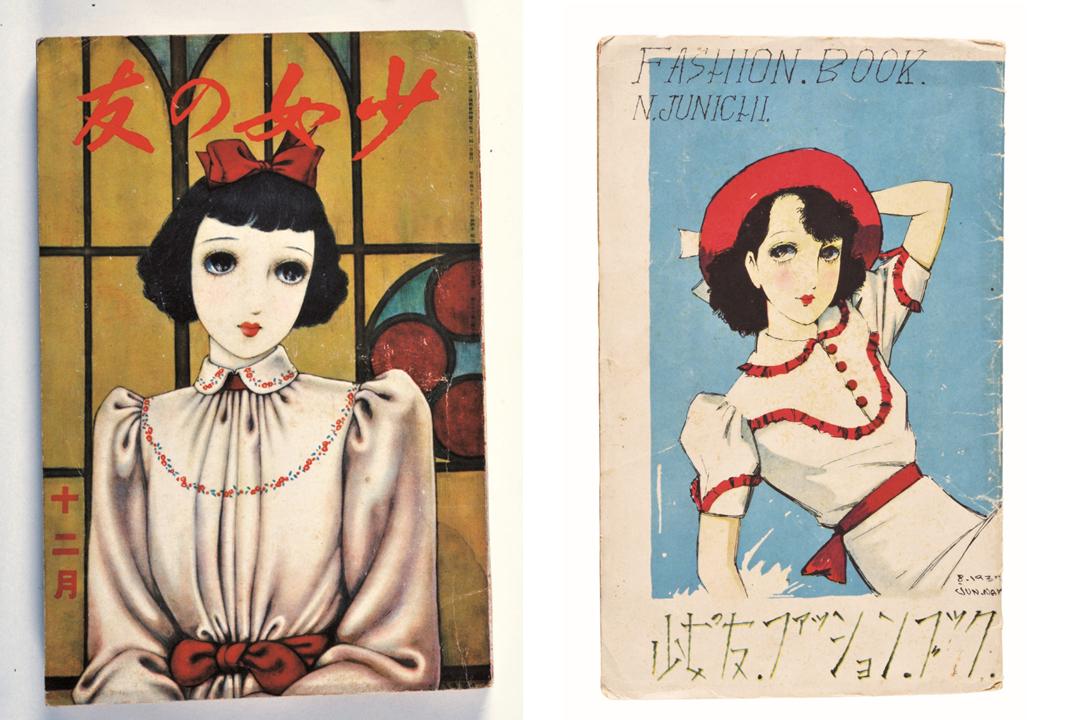

画像:左=中原淳一 《『少女の友』第33巻第12号》 1940年 個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA / HIMAWARIYA 右=中原淳一《「ファッションブック」(『少女の友』第30巻第8号付録》1937年 個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA / HIMAWARIYA

会場の構成は「1章 新しい少女のために」「2章 美しい暮らしのために」「3章 平和な時代の少女のために」「4章 中原淳一の原点と人形制作」の4つに章立てし展開する。「1章 新しい少女のために」では、憧れの少女像の創造と時代の変化をテーマに展示。1913(大正2)年生まれの中原さんは、1932(昭和7)年に雑誌『少女の友』で若くしてデビュー。繊細で美しいイラストで一躍人気を博し、大きな瞳と細長い手足の少女像は、当時の少女たちの憧れの存在となる。1937(昭和12)年に日中戦争が勃発し、戦時色が強まる中で中原さんが描く西洋的なタッチに圧力がかかり、1940(昭和15)年に『少女の友』の降板を余儀なくされる。一方、初の著作となるスタイルブック『きものノ絵本』が人気となり、1939(昭和14)年には雑貨店「ヒマワリ」を開店。便箋や封筒、アルバムや手帳から洋服まで、自身のグッズを販売し、今日のキャラクタービジネスの先駆者としての一面も紹介する。

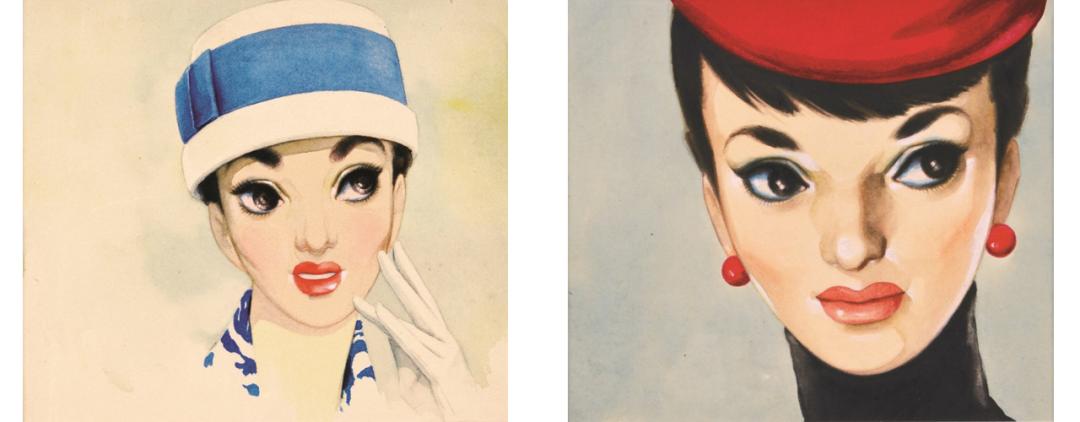

画像:左=中原淳一 《表紙原画(『それいゆ』 第39号)》 1956年 個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA HIMAWARIYA

右=中原淳一《表紙原画(『それいゆ』第31号》 1954年 個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA HIMAWARIYA

続いて、「2章 美しい暮らしのために」では、戦後復興と女性の在り方を示した雑誌『それいゆ』をテーマに展示。『少女の友』降板後も雑誌制作への情熱は絶えることなく、終戦翌年の1946(昭和21)年には自身を編集長とする女性向けのライフスタイルマガジン『ソレイユ』(8号以降『それいゆ』と改名)を創刊する。「美しい暮らし」を追求する雑誌は、普通の「暮らし」すら困難な敗戦後の混乱期の中で、単なる物質的な豊かさではなく、知性や審美眼を磨き、自らの手で生活を豊かにすることこそが真の「美しさ」であるという考えを示した。オリジナルデザインの洋服、髪型、美容、インテリア、手芸など、衣食住を「美しく」整えるための記事に加え、文学、音楽、美術などに関する内面を磨くための記事も多数掲載。単に流行を追いかけるのではなく、読者が「美しい暮らし」を主体的に創造することを目指し、戦後復興期における女性の自立と新しい価値観の形成に貢献した。同誌は、中原さんが病に倒れる1960(昭和35)年まで刊行され、生涯をかけて女性たちに発してきたメッセージを紹介する。

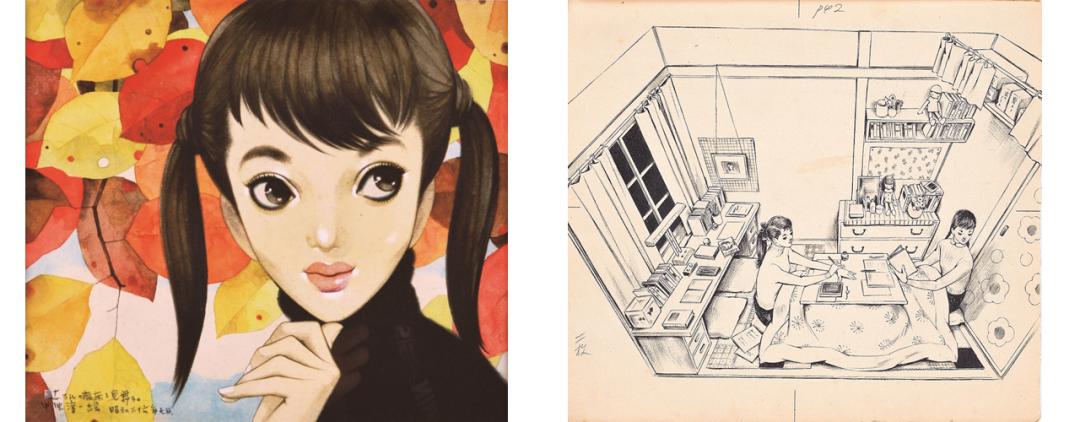

画像:左=中原淳一 《表紙原画(『ジュニアそれいゆ』第24号)》1958年 個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA HIMAWARIYA

右=中原淳一 《冬のお部屋の工夫をしましょう (『ジュニアそれいゆ』第7号原画)》1956 年個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA HIMAWARIYA

「3章 平和な時代の少女のために」では、10代の少女に向けた雑誌をテーマに展示。『ソレイユ』を創刊した翌1947(昭和22)年、月刊誌『ひまわり』を創刊。子どもでも大人でもない「少女」を対象とした同誌は、10代の少女たちが「よき少女時代」を送るために、単に流行を追いかけるのではなく、自分らしくあるべきだと呼びかけた。最新スタイルの紹介のほか、着こなしやヘアスタイル、小物選びなど、ファッションに関する事柄を絵と文章で丁寧に解説。さらに「美しさ」のためには文学や教養も重要だとし、川端康成らによる小説や名作文学などの読み物も充実させた。1951(昭和26)年から中原さんがパリに1年間滞在中、『ひまわり』の売り上げが減少したため、翌年に廃刊となったが、1954(昭和29)年にはアメリカの雑誌『セブンティーン』を意識し、新しい少女雑誌を目指して『ジュニアそれいゆ』を創刊する。「よき少女時代」を送るためにという編集方針に沿った、その内容と時代に合った表現方法がどんなものであったのかを紹介する。

画像:中原淳一 《三人のスリ》 1962 年 個人蔵 ©JUNICHI NAKAHARA HIMAWARIYA

最後の「4章 中原淳一の原点と人形制作」は、中原さんのキャリアの原点に焦点を当てた展示。イラストレーター、編集者、ファッションデザイナーなど、マルチクリエイターとして知られる中原さんだが、そのキャリアは1930(昭和5)年の人形作家デビューから始まった。1920年代後半、都市部に住む中産層の女性の間で「手芸」として人形作りが流行り、中原さんもこの流行に触発され、手芸店の店頭に飾られた毛糸人形を見て人形作りを開始。19歳の若さで制作したフランス人形が評判を呼び、1932(昭和7)年には松屋銀座で人形展が開催された。雑誌の中でも人形作りを提案していた中原さんは、1959(昭和34)年に過労で倒れ第一線を退いた後も、療養生活中に身近な材料を使って人形を制作し続けていたという。中原さんにとって人形づくりが、どんな役割を担っていたのかを紹介する。

展示のほか、会期中には、中原淳一さんの長女・中原芙蓉さんによる記念講演会(7月20日)や、子どもを対象とし中原淳一さんデザインのアップリケの図案を使って、オリジナルのタペストリーを作る夏休み子ども美術教室(8月2日・3日)なども企画開催する。

中原淳一さんの多才な才能と、戦後復興期における女性の社会進出と新しい価値観の形成に与えた功績を理解する貴重な機会となっている。夏休み期間中に、親子で足を運んでみてはいかがだろうか。

開催概要

展覧会名: | 111年目の中原淳一 |

|---|---|

開催期間: | 2024年6月29日(土)~2024年9月1日(日) |

開館時間: | 午前10時~午後6時(金曜のみ午後8時まで) |

会場: | 渋谷区立松濤美術館 |

入館料: | 一般1000円、大学生800円、高校生・60歳以上500円、小中学生100円 |

公式: | |

主催: | 渋谷区立松濤美術館、朝日新聞社 |

協力・監修: | ひまわりや |

企画協力: | 島根県立石見美術館 |