SHIBUYA × WATCH

渋谷にストリートアートの知を集める「資料室」が誕生 大山エンリコイサムスタジオが開設

2025-10-24

現代美術家・大山エンリコイサムさんのスタジオが運営する、ストリートアートの資料室兼ギャラリー「LGSA by EIOS(ラグサ バイ エイオス)」が10月30日、渋谷・桜丘町に開設する。

大山さんは、ストリートアートの一領域であるエアロゾル・ライティングのヴィジュアルを再解釈したモチーフ「クイックターン・ストラクチャー」を軸に、絵画・壁画・インスタレーションなど多様なメディアを横断して活動するアーティスト。1983年、東京生まれ。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、東京藝術大学大学院で先端芸術表現を学び、アジアン・カルチュラル・カウンシルの招聘でニューヨークに滞在。以降はブルックリンと東京を拠点に、国内外で個展を開催し、著書も多数。ファッションブランドや企業とのコラボレーションにも積極的に取り組み、ジャンルを越えた創作で知られている。

Bunkamuraの外壁にかいた巨大な作品《FFIGURATI #652》 Enrico Isamu Oyama,FFIGURATI #652, 2025 Artwork ©︎Enrico Isamu Oyama / EIOS, Photo ©︎Shu Nakagawa, Presented by Bunkamura for Shibuya Fashion Week 2025 Spring

今年3月には「渋谷ファッションウィーク2025春」のアートプログラムの一環として、休館中の文化複合施設「Bunkamura」の外壁に大型壁画《FFIGURATI #652》を制作。東急百貨店本店の解体により現れた壁面に、白と黒を基調としたクイックターン・ストラクチャーの手法でかかれた作品が出現し、再開発の只中にある渋谷に新たな風景を生み出した。

なぜ、「ストリートアートの資料室」を開設したのか

その背景には、大山さんが作家活動と並行して積み重ねてきた批評・研究活動がある。自身の表現はストリートアートと現代美術の交差する位置にあり、その思考を言語化するなかで、自然と資料や文献が集まっていったという。それらを体系化し、公開することを目的として資料室の構想が生まれた。また、1980年代初頭にバスキアやヘリングが登場したときのように、ストリートアートが一過性のブームとして消費される危うさも感じていたという。文化として根づかせるためには、批評や研究に多くの人がアクセスできる場を整えることが不可欠――そんな問題意識が今回の開室につながったのだろう。

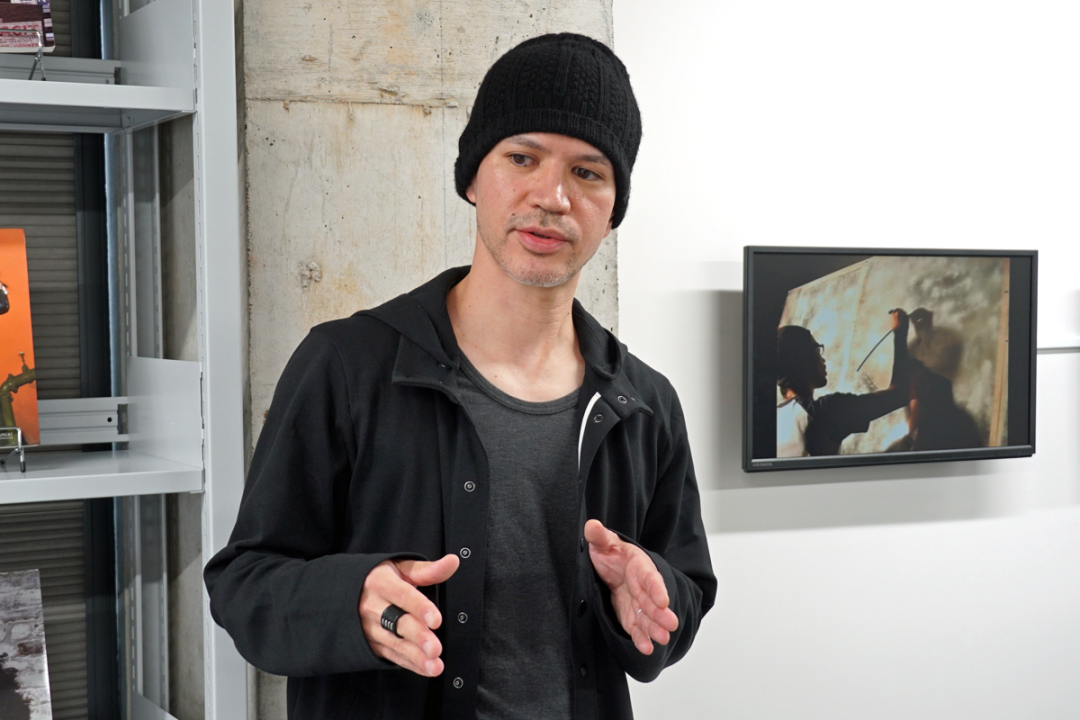

大山エンリコイサムさん

多くの人は「バンクシーは知っているけれど、その前後の歴史はわからない」という状況で、ストリートアートの体系的な資料をまとめた開かれた場所は日本にはほとんどない。海外では50年以上にわたって文化的蓄積が進み、近年では美術館や財団による研究も活発化しているが、国内では黎明期である。LGSA by EIOSは、そうした空白を埋める新たな拠点となる。

「コレクション」ではなく「資料」と呼ぶのも、単にアートブックを眺める場所ではなく、論文執筆や研究、制作に活用できる公共的な場にしたいという思いからだ。ここからストリートアートに関する批評や研究が社会的に広がっていくことを目指す。

渋谷と代官山をつなぐストリート。右側にあるのは「青山製図専門学校」。左側の白いビルの4階に資料室がある(前方は渋谷方面)

「LGSA by EIOS」は渋谷と代官山の間に位置する。駅周辺の喧騒から少し離れた閑静な住宅街にあり、通り沿いには美術書や建築関連書籍をあつかう「東塔堂」など、感度の高い店が並ぶ。青山製図専門学校の向かいに立つ白いビルの4階が同資料室だ。

通りを一本入ると坂道となっており、ビル入口は2階になる。階段をあがって4階へ

渋谷を拠点に選んだのは、大山さんが若い頃に通っていた記憶のある街であり、日本のストリートアートがもっとも息づいた場所のひとつだからだ。2000年代初頭の渋谷にはステッカーやタグ、ライティングが街中にあふれ、路上がアートの交流の場だった。再開発が進むいま、「街とアートの関係をどう残すか」という問題意識が強まったといい、「都市と結びついた表現であるストリートアートの資料室を都市の中心につくることで、渋谷でしか感じられない文化の厚みを感じてほしい」と語る。

書架エリア。両側に本棚、中央に閲覧デスクがあり、奥に検索データベース(2026年2月公開予定)がある。

©︎LGSA by EIOS, Photo ©︎Shu Nakagawa

ビル4階まで階段をあがると、約35平方メートルの空間が広がる。展示エリアと書架エリアから構成され、書架エリアにはストリートアートや路上文化に関する約500冊の書籍、フライヤー、ポスター、映像資料などが公開されている。

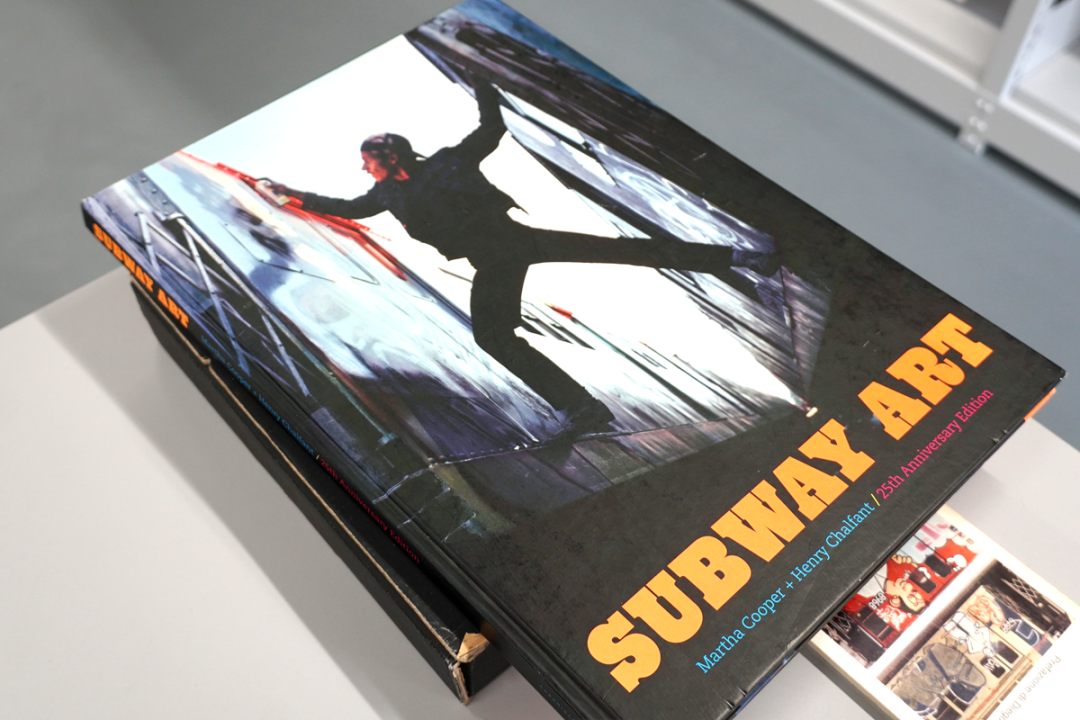

Martha Cooper, Henry Chalfant著『Subway Art: 25th Anniversary Edition』Chronicle Books; Anniversary版, 2009年

たとえば、写真家ヘンリー・シャルファントらによる『Subway Art』『Burners』など、地下鉄の車体にかかれたエアロゾル・ライティングを記録した写真集。作品が横長の地下鉄にかかれているため、本自体も横長にデザインされており、都市の風景と書籍のフォーマットが呼応しているのが特徴だ。

1970〜80年代、地下鉄はストリートアートのメディアそのものだった。作品をかいた地下鉄が街を走り、自然に作品が広まっていった。その後、コンピュータやプリンター、家庭用ビデオカメラの普及により、インディーズ雑誌やVHSといった自主メディアが台頭。街から出版・映像へとストリートの表現領域が拡張していった。

ストリートアートの巨匠であるPhase2が編集制作を行なったインディー誌『International Graffiti Times』の断裁・製本前のトンボ付きの貴重な1枚

資料室には、ニューヨークのストリート文化の重鎮とされるアーティスト、Phase2(フェイズ2)が1980年代に編集者とともに制作したZINEも所蔵。ストリートやライティングをあつかった初期の出版物のひとつとして知られ、全15巻のZINEは、すべて本人たちから直接入手したものだという。

「Krylon(クライロン)」のエアロゾルスプレー。現在はロゴ、デザインなども変わっているが、当時のデザインのものを展示している

また、書棚には、当時アーティストに愛用された「Krylon(クライロン)」のエアロゾルスプレーなども並ぶ。一般的なエアロゾルスプレーが楕円形の噴射パターンなのに対し、クライロンは美しい円形がかけたため人気を集め、ライティング文化の礎を築いた。現在では専用メーカーが数多く登場し、性能や色のバリエーションも格段に向上しているという。

左=ストリートアーティスト、ドンディ・ホワイトの作品集。Andrew Witten, Michael White著『DONDI WHITE: Style Master General』Harper, 2001年。右=1960〜70年代、初期のエアロゾル・ライティングの位置づけや、ライターたちの文化的背景などが社会にどう広がったかを紹介した1冊。Roger Gastman, Caleb Neelon, Chiris Pape著『Wall Writers: Graffiti in Its Innocence』Gingko Press Inc., 2016年

『らくがき史』や、ハイレッドセンターのハプニングアートを紹介した『東京ミキサー計画』など、ライティングに限らず、幅広い範囲のストリートアートや路上文化に関する書籍が並ぶ

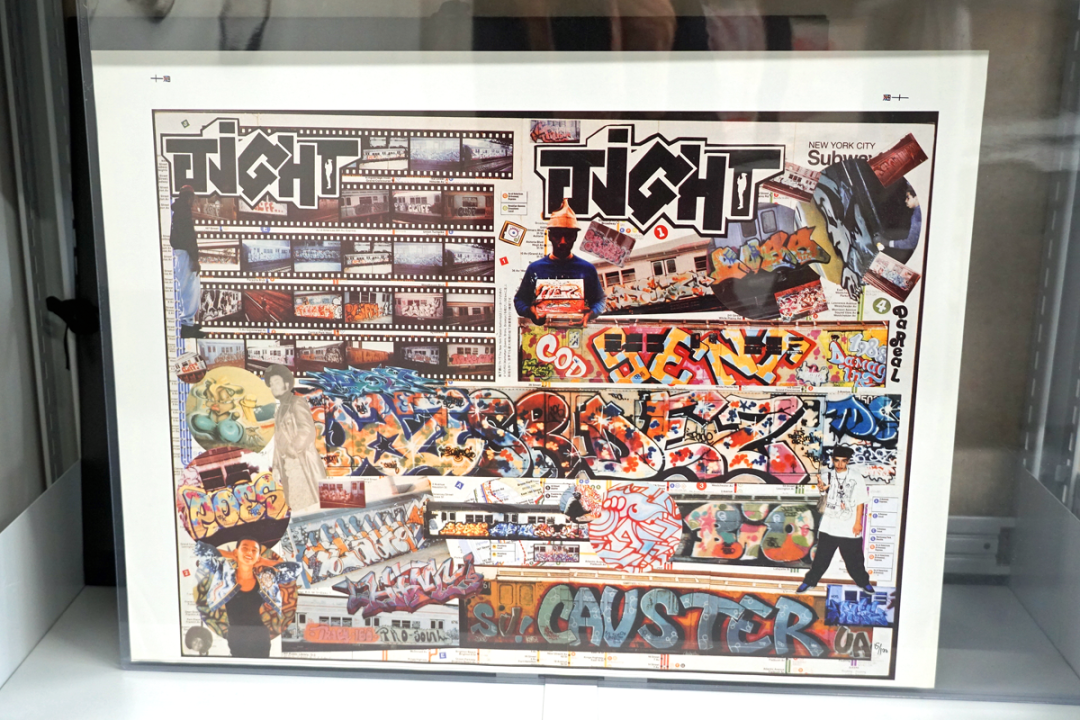

展示エリアでは、年に一度ほどのペースで海外のアーティストを招き、企画展やトークイベントなどを開催する予定。オープニング展示は「The New Beginning—2000年代の渋谷におけるライブペインティング」と題し、大山さんが学生時代にクラブで行なっていたライブペインティングの映像を中心に、当時のシーンを紹介する。

2000年代初頭、大山さんが渋谷のクラブで行なったライブペインティングの動画記録。ソニーのDVテープで録画され、そのカセットやケースも展示されている。現在は販売されていない記録媒体を含めて、当時のクラブを起点としたアートシーンを知る貴重な資料といえる

片側の壁面には、当時渋谷や恵比寿のクラブなどで行なわれたライブペインティングを記録したデジタルビデオのDVテープやケース、サムネイル写真を展示。もう一方の壁面にはディスプレイとヘッドホンを3台設置し、実際に映像を見ることができる。 当時のクラブでは音楽が主役で、ライブペインティングはサブ的存在だった。大山さんたちは、みずからペインティングを中心に据えたイベントを企画し、日中のフェスなど新しい環境での表現へと発展させていった。その過程が映像からも伝わってくる。

今後は資料の整理を進め、来年1月頃には検索データベースを公式ウェブサイトで公開予定。展示にとどまらず議論や批評が生まれる場所を目指す。アーティストや研究者、行政・企業関係者など、異なる立場の人々が集い、「ストリートアートと都市」「公共と表現」といったテーマを自由に語り合う場の創出も視野に入れているという。

©︎LGSA by EIOS, Photo ©︎Shu Nakagawa

「資料室の活動を通じて、過去と現在、そして未来をつなぐ回路をつくりたい」と大山さん。路上の表現を一過性のものにせず、そのエネルギーや思想を記録し、次世代へ引き継ぐ――都市で育まれた表現を、渋谷という場所で保存し、発信することが、この資料室が担う役割なのだろう。ストリートアートの記録と再発見を促す新たな拠点として大いに注目したい。

利用登録後、各資料をデスクで閲覧できるほか、複写サービス(有料)も提供。 開室日は木・金・土・日曜の13時〜18時。入場無料。

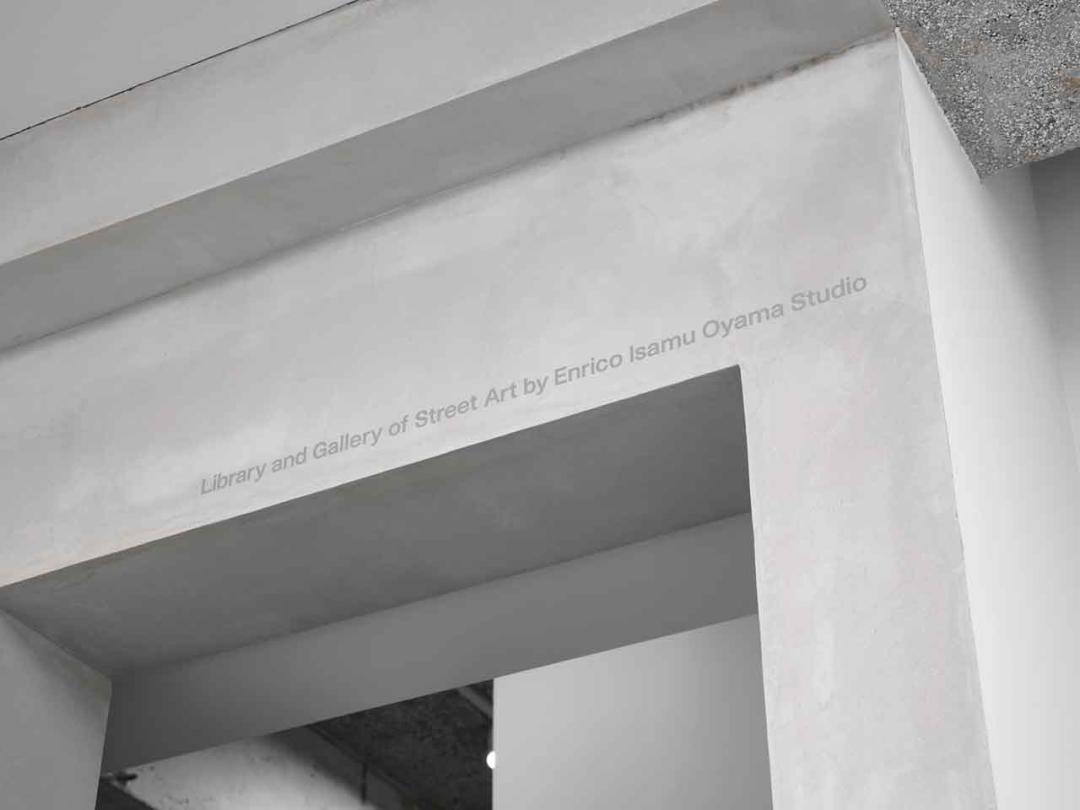

- 名称:Library and Gallery of Street Art by Enrico Isamu Oyama Studio

- 別称:LGSA by EIOS

- 開室:木・金・土・日

- 時間:13時~18時

- 場所:渋谷区桜丘町11-6 DAGビル401号

- 料金:無料(利用登録は必要)

- 運営:合同会社大山エンリコイサムスタジオ