SHIBUYA × WATCH

【レポート】「渋谷アーカイブ写真展2025」開幕 「恋文横丁」「スペイン坂」など、“渋谷の通り”に光を当てる

渋谷ヒカリエ8階のイベントスペース「8/COURT」で11月18日、「渋谷アーカイブ写真展2025」が開幕した。初日から多くの来場者が訪れ、展示写真に顔を寄せて見入ったり、「ここに喫茶店があったね」「この店は今どのあたりかな?」と昔の渋谷を語り合う姿も見られた。

“通りの名前”から浮かび上がる渋谷の歴史と多層性

今年のテーマは「名づけられた渋谷の通り」。通りの名前には、自然と呼ばれ始めて定着したものから、行政や企業によって名付けられたものまでさまざまな背景がある。主催するCAC(Commons Archive Collective)は、そうした「名づけられた通り」を入り口に、渋谷の歴史や文化の蓄積を読み解こうと、約170点の写真を収集・整理した。

展示では、道玄坂、公園通り、文化村通りといった代表的な通りに加え、現在はほとんど痕跡をとどめない小さな坂や路地の写真も紹介。渋谷駅から半径1キロ圏内だけで約70カ所の通り名が確認され、今回はその中から約30を厳選している。

主催メンバーの宇佐美由衣さんは、調査の苦労をこう話す。

「調べれば調べるほど深い沼に入り、終わりが見えませんでした。それでも、“渋谷という街が文化によって形作られてきた”ことが通り名から浮かび上がり、とてもやりがいのある作業でした」

特に来場者が足を止めるのは、宮益坂を走っていた路面電車、恋文横丁、稲荷橋飲食店街など、すでに姿を消した風景の写真だ。現代の渋谷とは大きく異なる光景に、「本当にこんなのがあったの?」「知らなかった」と驚きの声が上がる。

各写真の下にはQRコードを設置し、読み込むと「現在の同じ場所」をGoogleストリートビューで確認できるようにした。スマートフォン片手に、過去と現在を見比べる姿も多く見られる。

「保存ではなく継承の場」 メンバーが語るアーカイブの本質

同展は、商店街、企業、博物館、行政など、多方面から提供された写真によって構成され、渋谷という都市の多層的な姿を立体的に描き出す企画として支持を集めている。

オープニングでは、デザイナーでCAC代表の杉浦草介さんが活動の背景を語った。

「私たちの活動は、宮益坂下の居酒屋でアーキビストの井出さんと『古い渋谷の写真で展示をしたら面白いのでは』と話したことがきっかけです。2021年に『渋谷公園通り写真展』を開催し、その会場で道玄坂の大西さんから『父のネガを使ってほしい』とご提案いただきました。そのご縁で2023年に渋谷西武で初の写真展を実現し、何度も展示に来てくださった宇佐美さんもメンバーに加わりました」

昨年、同会場で開催した展示には5,000〜6,500人が来場し、活動の輪は年々広がりを見せているという。

左からCAC代表・杉浦草介さん、アーキビスト・井出竜郎さん

展示を支えるアーキビストの井出竜郎さんは、「アーカイブ」の意味を次のように説明する。

「哲学者・永井玲衣さんの言葉に『保存とは不断の抵抗である』というものがあります。物は失われやすく、忘れられやすい。“覚え続けること”には努力が必要です。ただし、それを一人で続けることは難しい。記録を共有し、協力し、つながりながら受け継いでいくことが大切で、展示を見に来てくださる皆さんの存在こそがアーカイブに価値を与えてくれます」

来場者が写真を見て思いを抱き、語り合うこと。それ自体が、この写真展の最も重要な側面だという。

歴史を一望する「タイムライン」や大判マップも

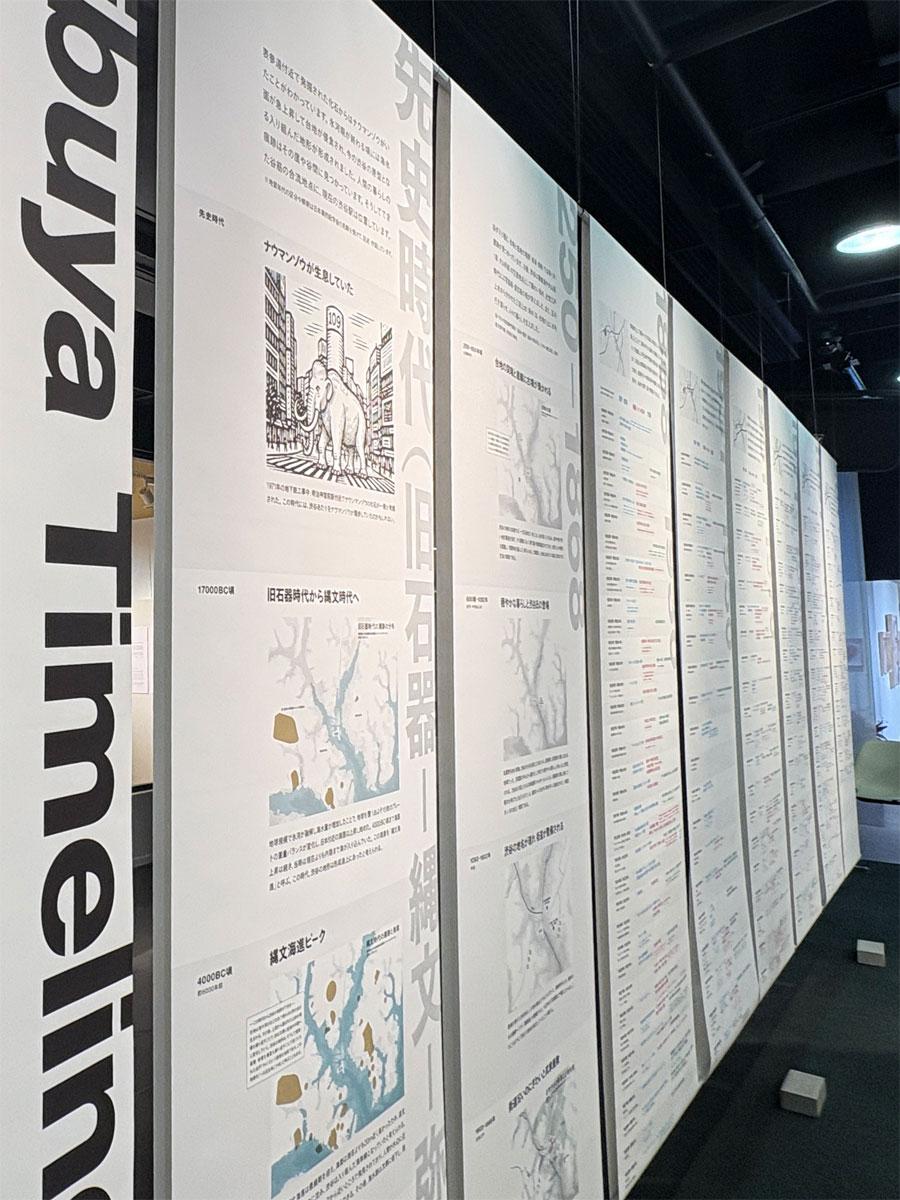

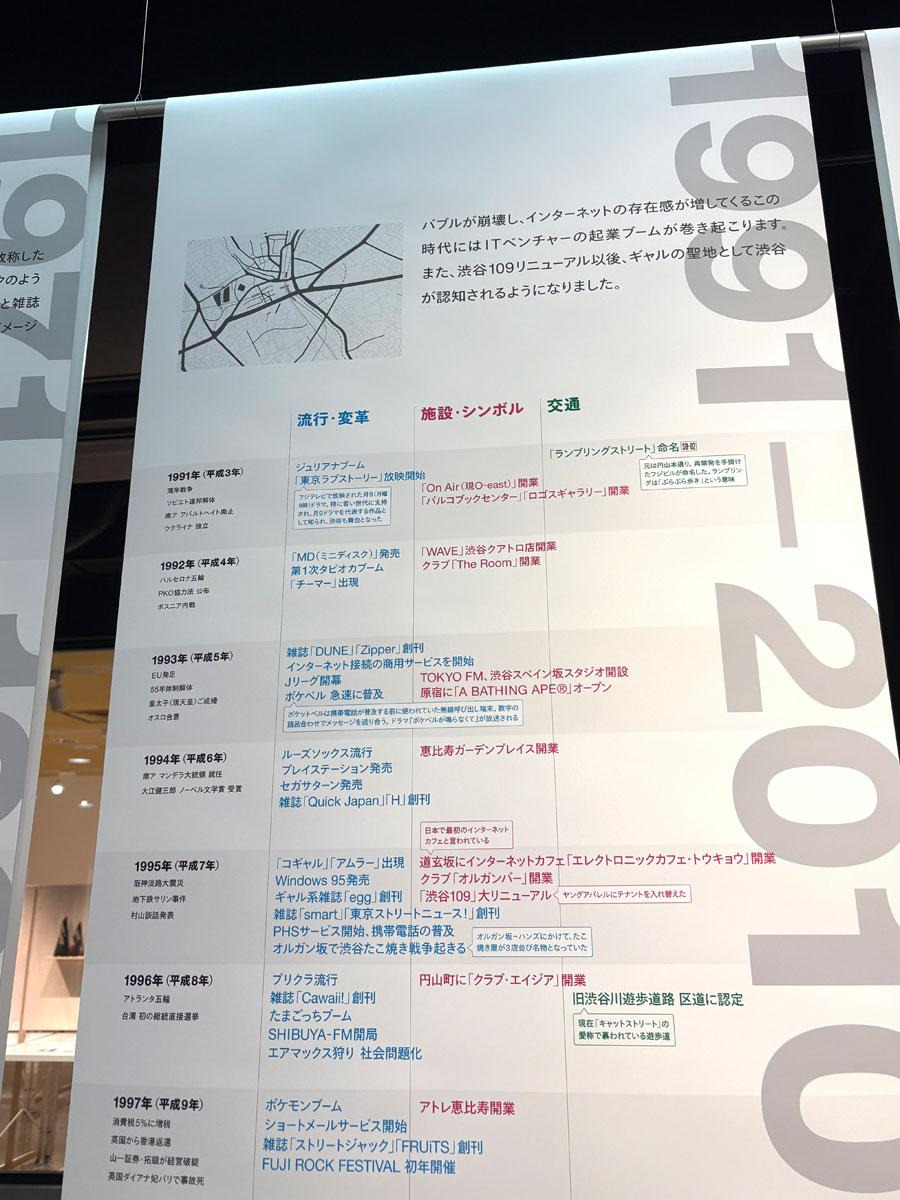

先史時代から始まり、明治時代から「流行・変革」「施設・シンボル」「交通」の3つのカテゴリーで作成された年表「SHIBUYA TIMELINE」

会場には、旧石器時代から現代まで渋谷の出来事やトレンドなど時系列で振り返る「SHIBUYA TIMELINE(シブヤタイムライン)」や、渋谷駅周辺の通りをまとめた大判マップも設置。写真展を単なる鑑賞に終わらせず、来場者が能動的に「街の記憶に参加できる」構成としている。

渋谷駅から半径1キロ圏内の大判マップ。黒字は今もある通りの名前、グレー字は既に消えた通り・エリアの名前(恋文横丁、メリケン横丁など)。黒丸の数字は写真展示がされている整理番号、矢印は撮影時のカメラの向きを示す

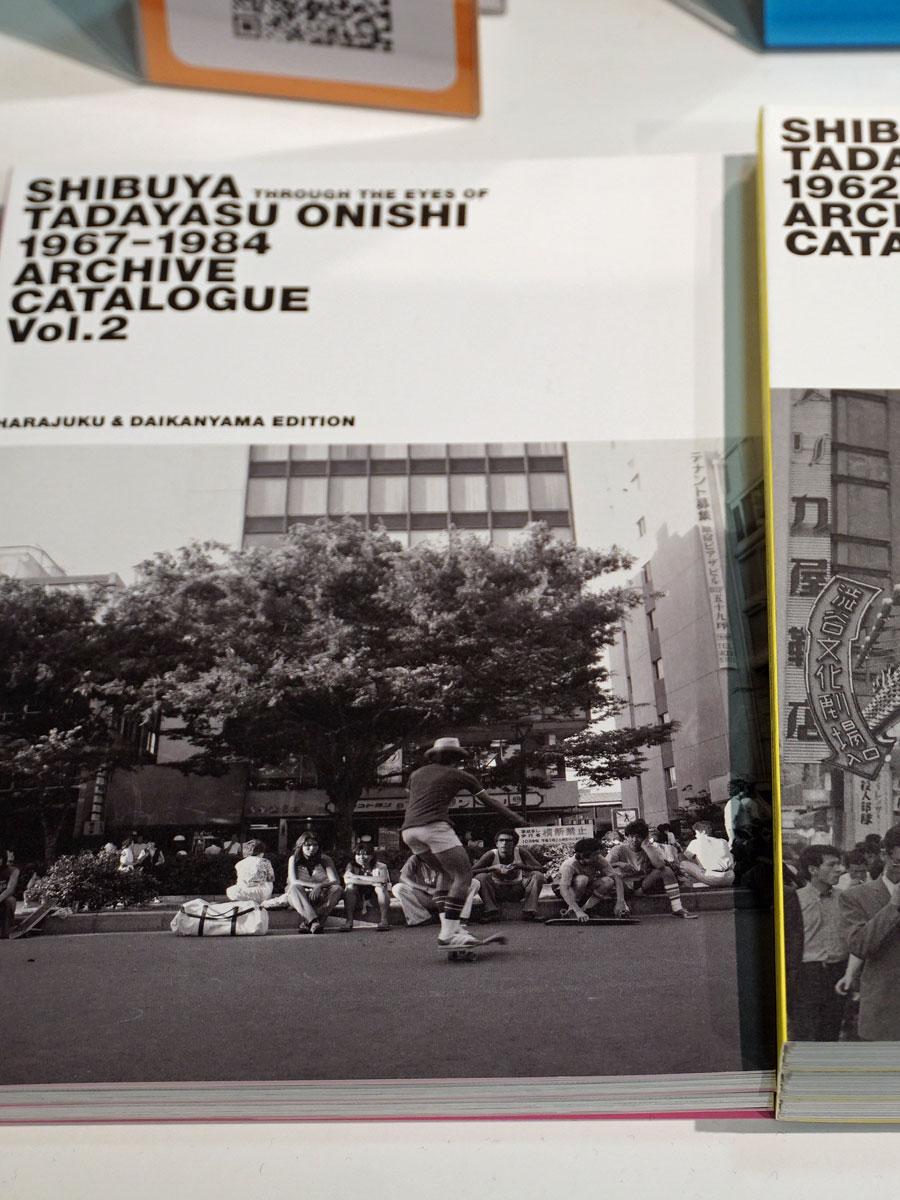

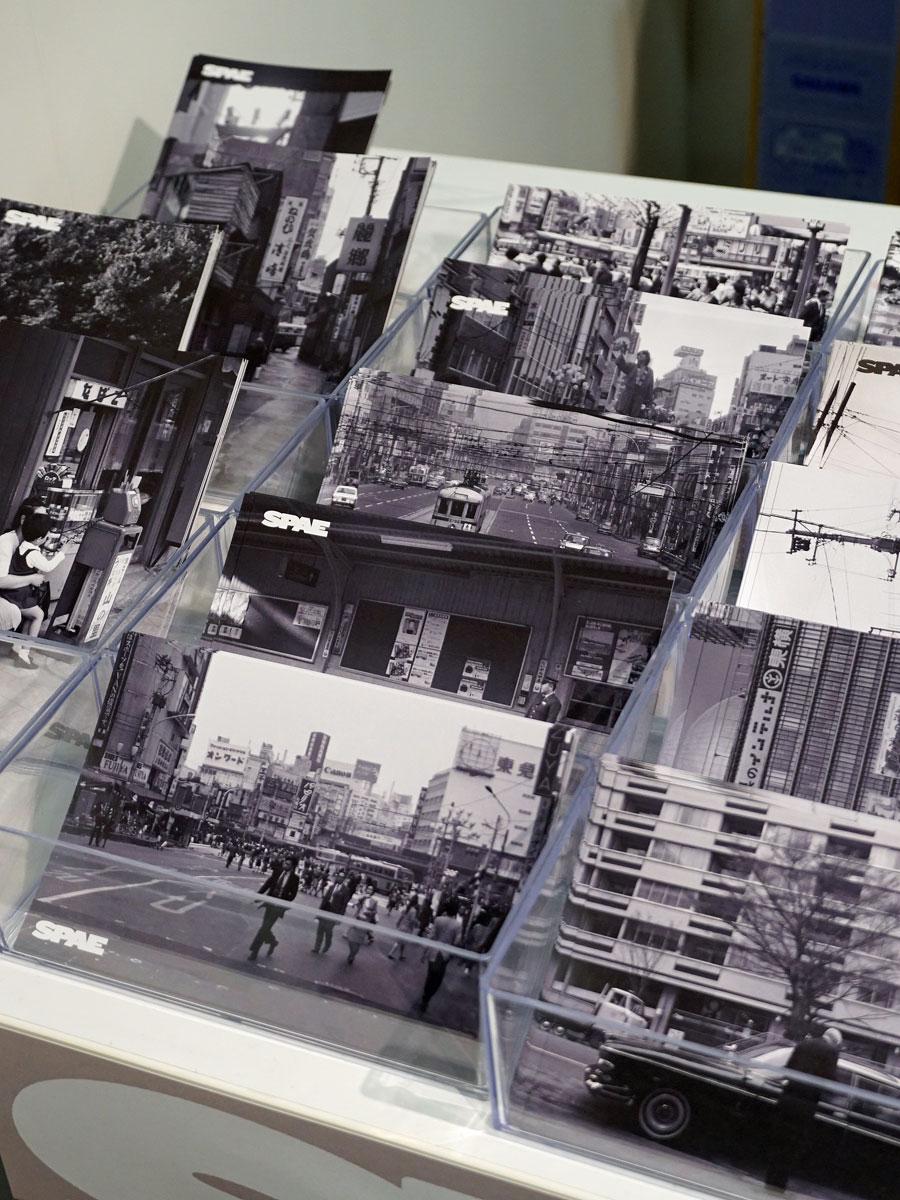

過去開催時のアーカイブカタログ(Vol.1=2200円 、Vol.2=1650円)、ポストカード(1枚=165円、10枚=1485円)

期間中は、過去のアーカイブカタログ、ポストカード、街並みをモチーフにしたオリジナルグッズの販売も行っている。

急速に変貌する渋谷において、「かつてそこにあった風景」を記録し、“今とのつながり”を可視化する貴重な場だ。仕事帰りや週末の散策にも立ち寄りやすく、渋谷の多層性と人びとの記憶に触れられる機会となっている。

入場無料。会期は11月30日まで。