SHIBUYA × WATCH

建築家・内藤廣さんの半世紀にわたる思考の軌跡をたどる展覧会「建築家・内藤廣 赤鬼と青鬼の場外乱闘 in 渋谷」が7月25日、渋谷ストリームホールで始まった。

渋谷ストリーム連絡デッキに掲出中の展覧会の広告

渋谷駅周辺の大規模再開発プロジェクトでは「デザイン会議」座長を務めるなど、日本建築界のキーパーソンとして活躍を続けてきた内藤さん。同展は、2023年に島根県立石見美術館(島根県芸術文化センター「グラントワ」内)で開催され好評を博した同名展を、都市・渋谷の文脈で新たに再構成したものだ。

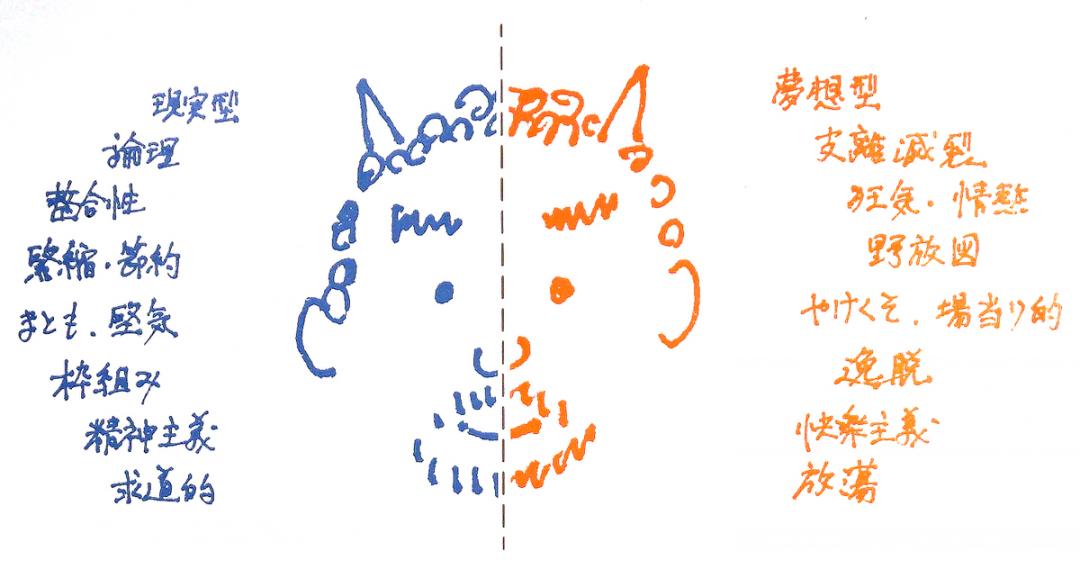

内藤さんが掲げる「赤鬼=情熱・直観」と「青鬼=理性・抑制」という思考スタイルを軸に、約50年にわたって手がけてきた45の建築プロジェクトを、模型・図面・写真・映像などで紹介。来場者は、建築家の“頭の中”を追体験するように、思考の旅に誘われる。

展覧会は、渋谷ストリームホールの3フロア(4~6階)を用いた3部構成。来場者は4階から順に鑑賞を進めることで、内藤さんの建築人生を時系列でたどれる構成となっている。

4階フロア─初期~中期の代表作

1972年、学生時代の設計課題や卒業制作に始まり、デビュー作「ギャラリーTOM」(東京・松濤)、「海の博物館」、「牧野富太郎記念館」、そして2005年の島根県芸術文化センターまで、初期から中期にかけての代表作を展示。内藤さんの「前半戦」が一望できる。

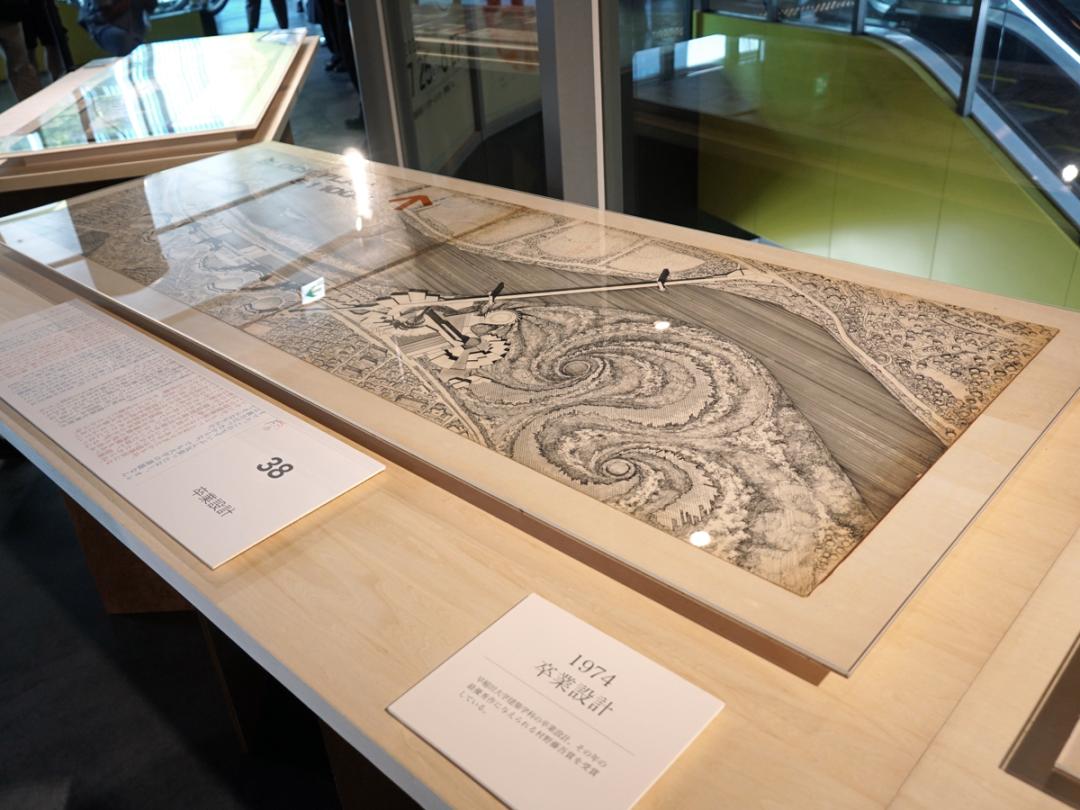

1974年、早稲田大学建築学科の卒業制作。その年の最優秀賞に与えられる村野藤吾賞を受賞している

1984年、デビュー作となる渋谷・松濤の「ギャラリーTOM」の模型

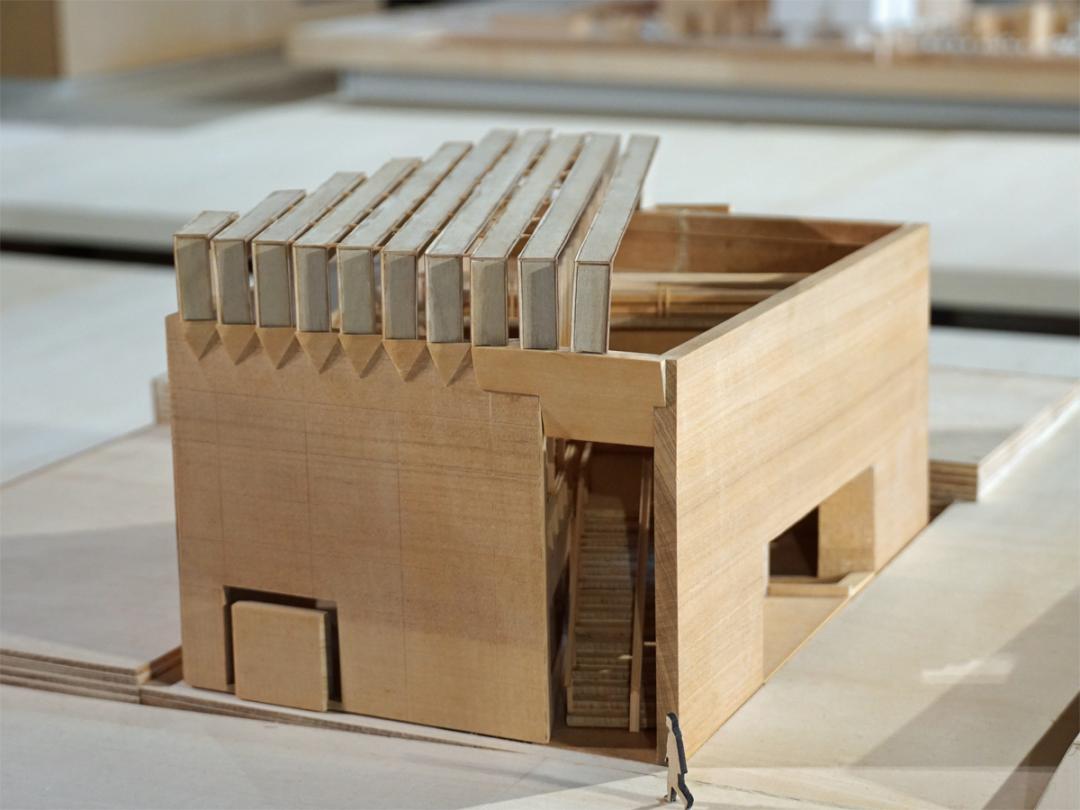

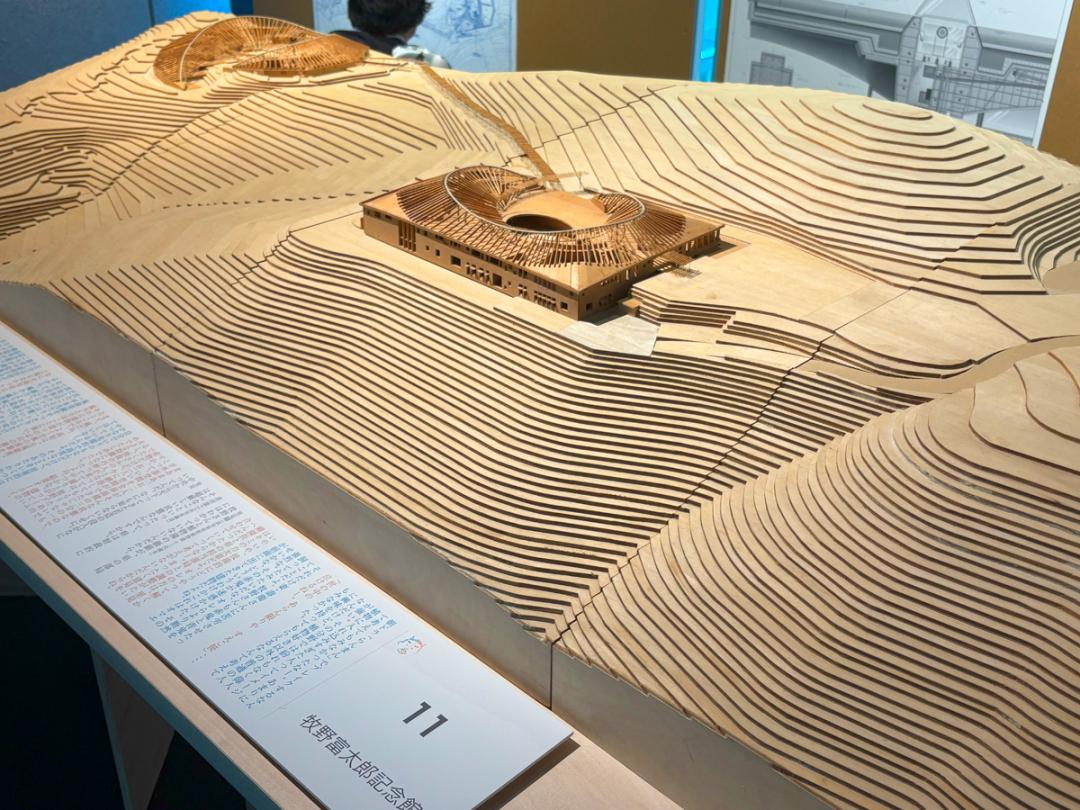

1999年、植物学者・牧野富太郎の生涯と業績を紹介する「牧野富太郎記念館(高知県)」の模型

東京メトロ銀座線・渋谷駅の検討スケッチ

5階フロア─2006年以降のプロジェクト

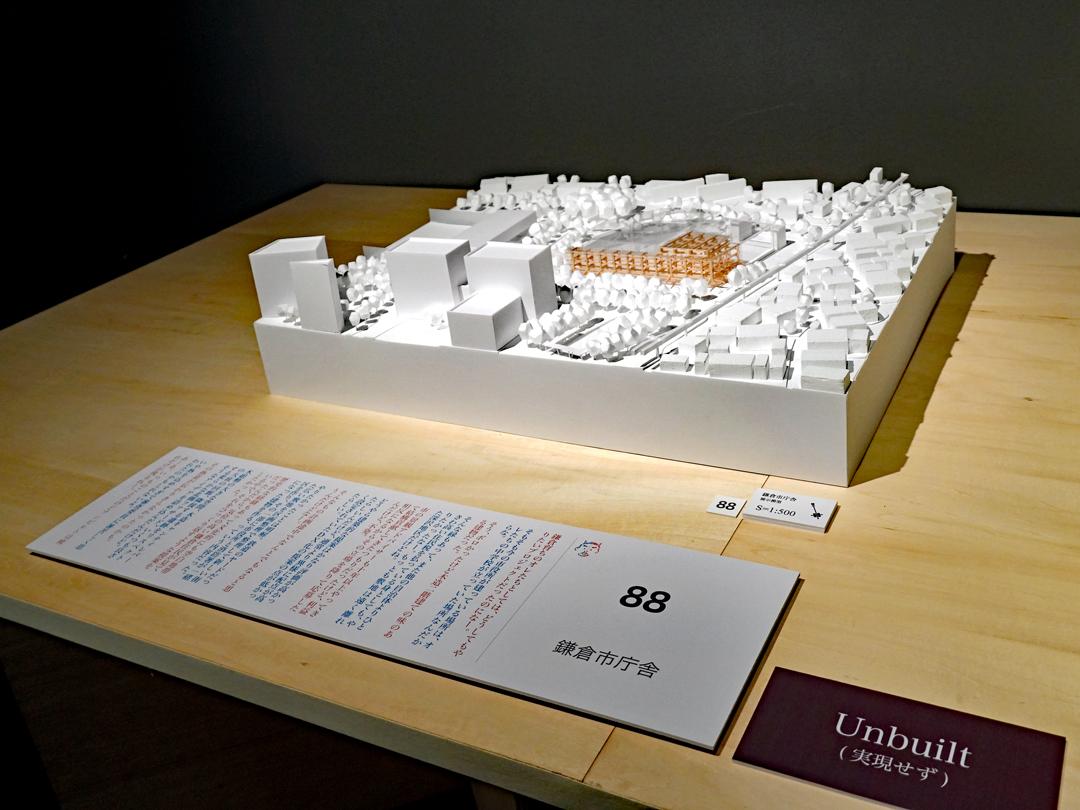

「高田松原津波復興祈念公園」「多摩美術大学 新棟・講堂」「黒柳徹子ミュージアム」など、2006年以降のプロジェクト、さらに現在進行中・進行予定のプロジェクトを紹介。各プロジェクトは「Built(竣工済)」「Unbuilt(未実現)」「Ongoing(進行中)」という3つのカテゴリで分類している。マークのないプロジェクトは、実現して竣工に至ったもの。一方、 「Unbuilt」マークは、様々な事情や理由で残念ながら実現に至らなかったプロジェクト。さらに「Ongoing」は現在進行中のプロジェクト(設計中・施工中など)を示す。

「Unbuilt」の展示。手前から「神奈川芸術劇場」(2006年、Unbuilt)、「CCC代官山」(2010年、Unbuilt)、「アルゲリッチハウス」(2012年、Unbuilt)

左)「鎌倉新市庁舎」(2024年、Unbuilt) 右)豊洲埠頭計画(Unbuil、4階フロア展示)

未実現の計画や進行中のプロジェクトまで含めて展示する試みは珍しく、実現、未実現を通し、これまで内藤さんが建築家として、どのように構想し考えを積み重ね、それが後々にどう生かされてきたのかを俯瞰し、可視化できるユニークな構成となっている。

「赤鬼と青鬼」─内面を具現化したキャラクターたち

展覧会のタイトルにもある「赤鬼と青鬼」は、内藤さん自身の内面を象徴する擬人化キャラクター。

「赤鬼、青鬼という自分の中の相反する思考が、時にバトルするようにせめぎ合うことで、建築がかたちになっていく。その過程を展覧会で“見せよう”とした」と内藤さんは語る。

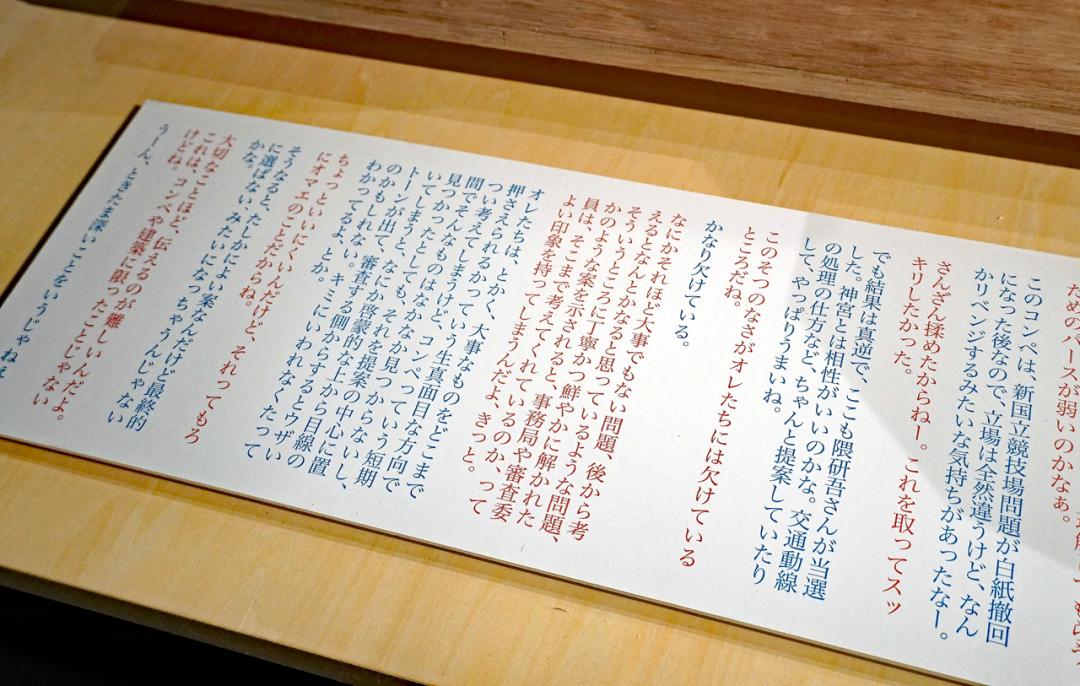

「Unbuilt(未実現)」となった「明治神宮ミュージアム」の赤鬼と青鬼の対話。「新国立競技場」白紙撤回後のコンペで取りたいという気持ちが強かったが、 結果は隈研吾さんが当選。コンペに負け、自分たちに何が足りなかったのかを赤鬼と青鬼の対話の中から見出す

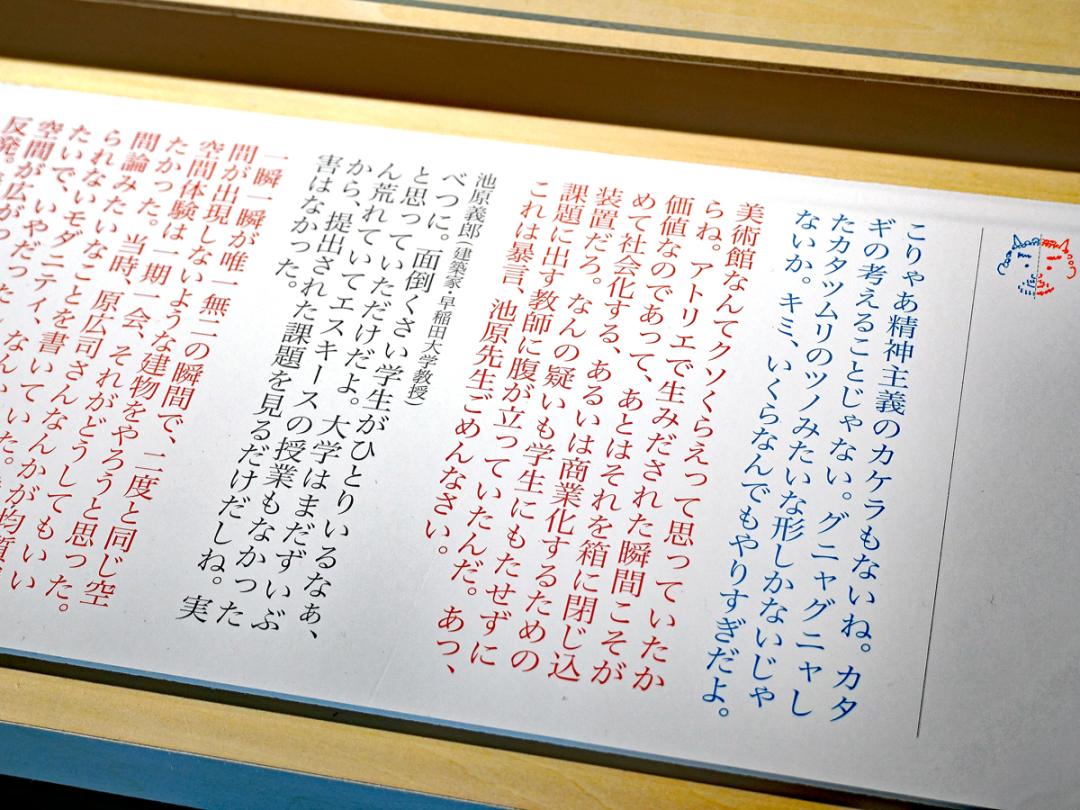

さらに渋谷展では新たに「亡霊」という第三のキャラクターが加わった。かつて内藤さんが影響を受けた建築家や恩師たちの言葉が「亡霊」として登場し、赤鬼・青鬼の対話に“ツッコミ”を入れるという役回りを演じる。

学生時代、「美術館」をテーマにした課題に対する対話。課題を出した先生への反発心がにじむ一方で、亡霊として現れる先生は、まるで相手にしていないような雰囲気。各対話の中には、思わずクスッと笑ってしまうような言葉が随所に散りばめられている。

「ご存命の方だと差し障りがあるので(笑)、亡くなった方に限定しました。でも、その言葉の一つひとつが自分の中で息づいていて、今の思考に大きく影響しています」(内藤さん)

同展のアプローチは極めてユニークで、内藤さんも「これは本邦初公開。建築家の“頭の中”を可視化するという試みは、自分にとっても画期的なチャレンジだった」と振り返る。

都市と建築─渋谷と益田の対比

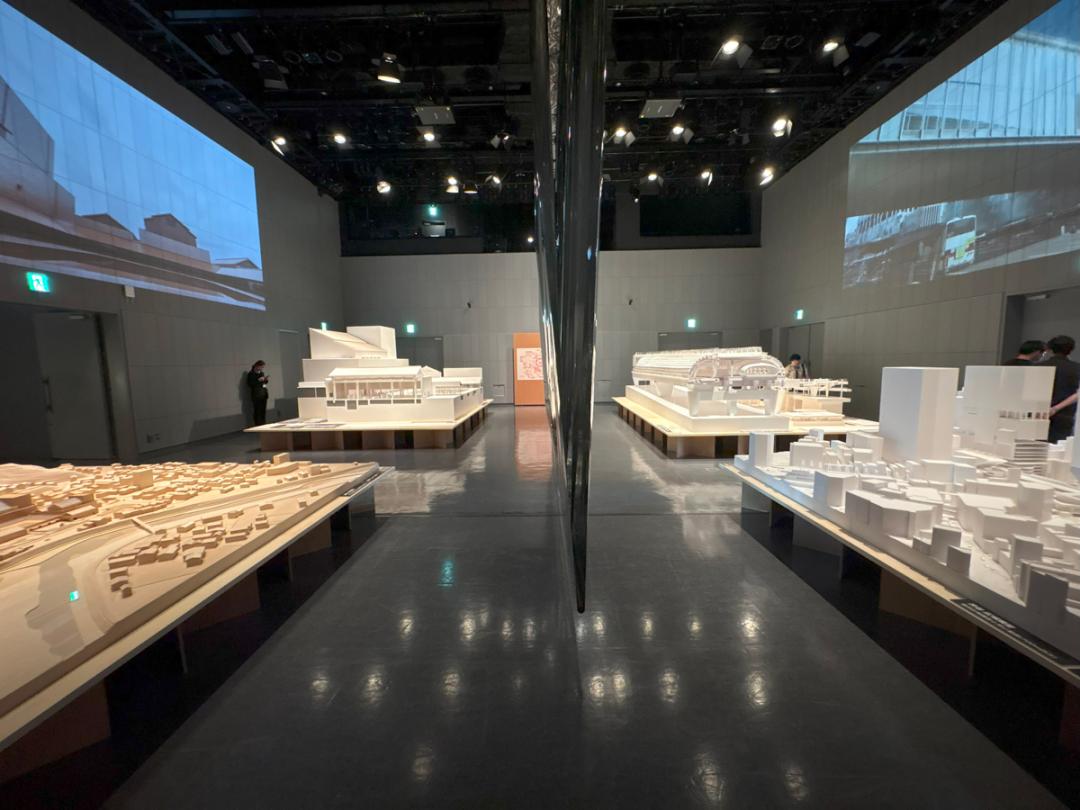

6階では、渋谷と島根県・益田市の都市を比較する試みがなされている。両都市の約700m四方を1/200スケールで同条件に切り取った広域模型が展示され、都市と地方の構造的な違いを視覚化する。人口5万人に満たない益田は山あいの町であり、「過疎」という言葉が初めて使われた地域である。一方、スクランブル交差点に象徴される超都市・渋谷の対比は極めて鮮明だ。2つのエリアを並列に展示することで、「都市とは何か」「建築はいかに都市と関わるか」という問いが浮かび上がる展示構成となっている。

左側は鳥取県益田市のまちと島根県芸術文化センター 「グラントワ」の模型。右側は渋谷駅周辺のまちと東京メトロ新座線渋谷駅などの模型。同じフロアに同じスケールの模型を並べ、2つのまちを対比する展示構成

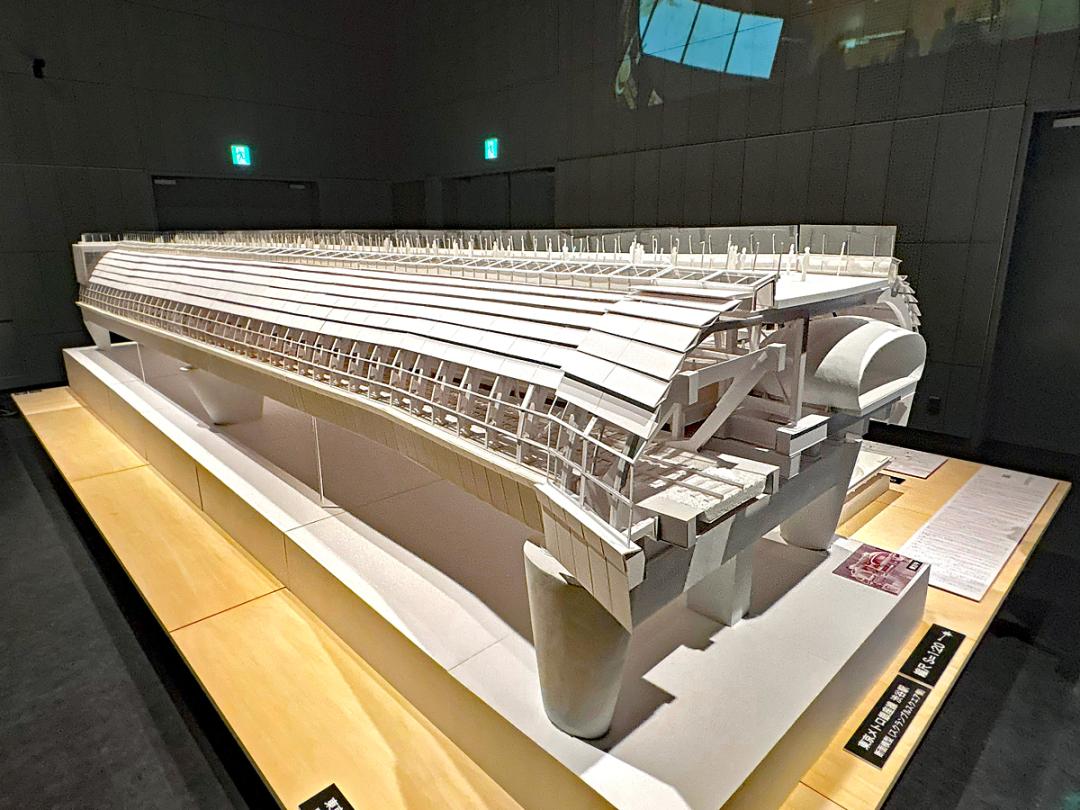

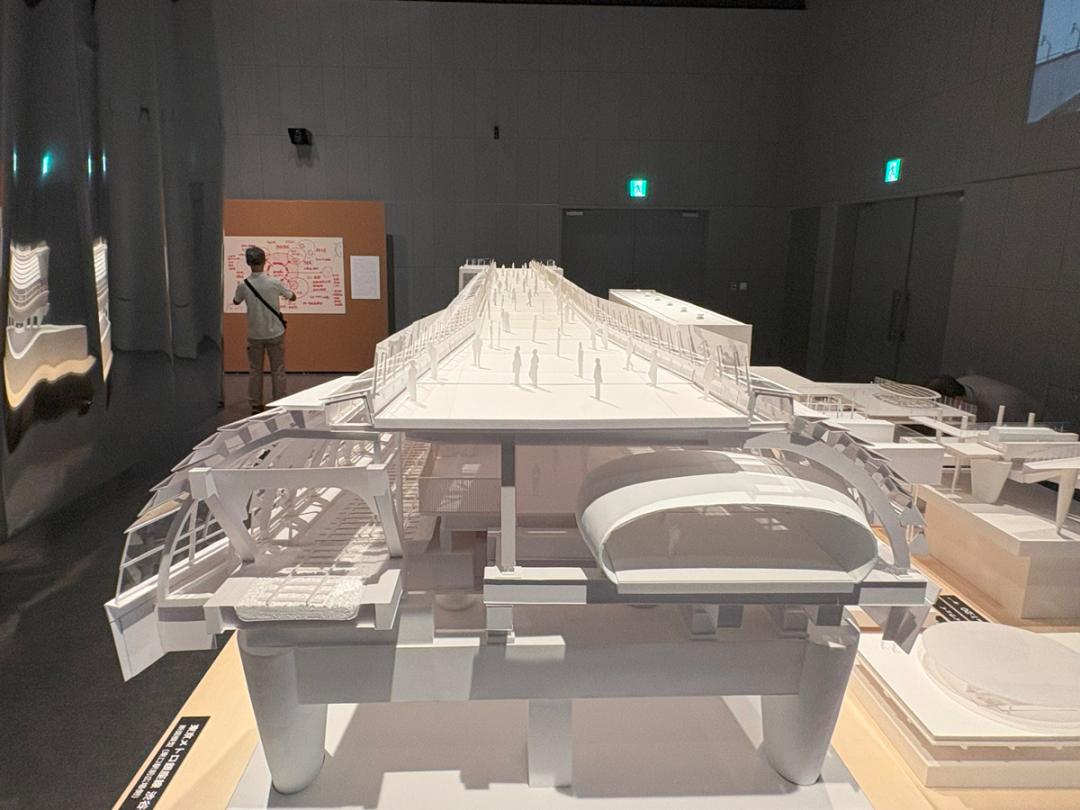

中でも注目は、内藤さんが約20年にわたり深く関与してきた「渋谷再開発」を俯瞰的に捉える大型模型である。駅前広場や銀座線渋谷駅など、近年のプロジェクトを1/200および1/20スケールで精緻に再現し、渋谷の現在地と未来像を立体的に提示する展示となっている。

手前)1/200スケールの「益田市模型」 奥)1/20スケールの「グラントワ模型」 壁面の映像は「益田」

手前)1/200一スケールの「渋谷都市模型」 奥)1/20スケールの「東京メトロ新座線渋谷駅模型」と「渋谷駅街区東口二階デッキ」 壁面の映像は「渋谷」

「個別の開発者がつくる模型はあっても、都市全体を俯瞰できる立体模型はこれまでなかった。これは初めての試み」と内藤さんは語る。

1/20スケールの「東京メトロ銀座線渋谷駅の模型」。M字型の屋根の上には2030年度、空中回廊「東口4階スカイウェイ」が供用開始し、宮益坂からJR渋谷駅を経由し、道玄坂をつなぐ

左)東京メトロ銀座線・渋谷駅の断面。銀座線ホームの上部にスカイウェイがあることがよく分かる 右)2020年に移設し供用を開始した銀座線渋谷駅ホーム。M字の 美しいフォルムが特徴的である

また、展示会場には、渋谷と益田を並列に撮影・編集した映像作品も上映されており、展示とともに映像を通じて、都市と地方の時間の流れを感覚的に体験できる工夫がなされていた。

精緻に再現された模型―将来の渋谷をより鮮明に

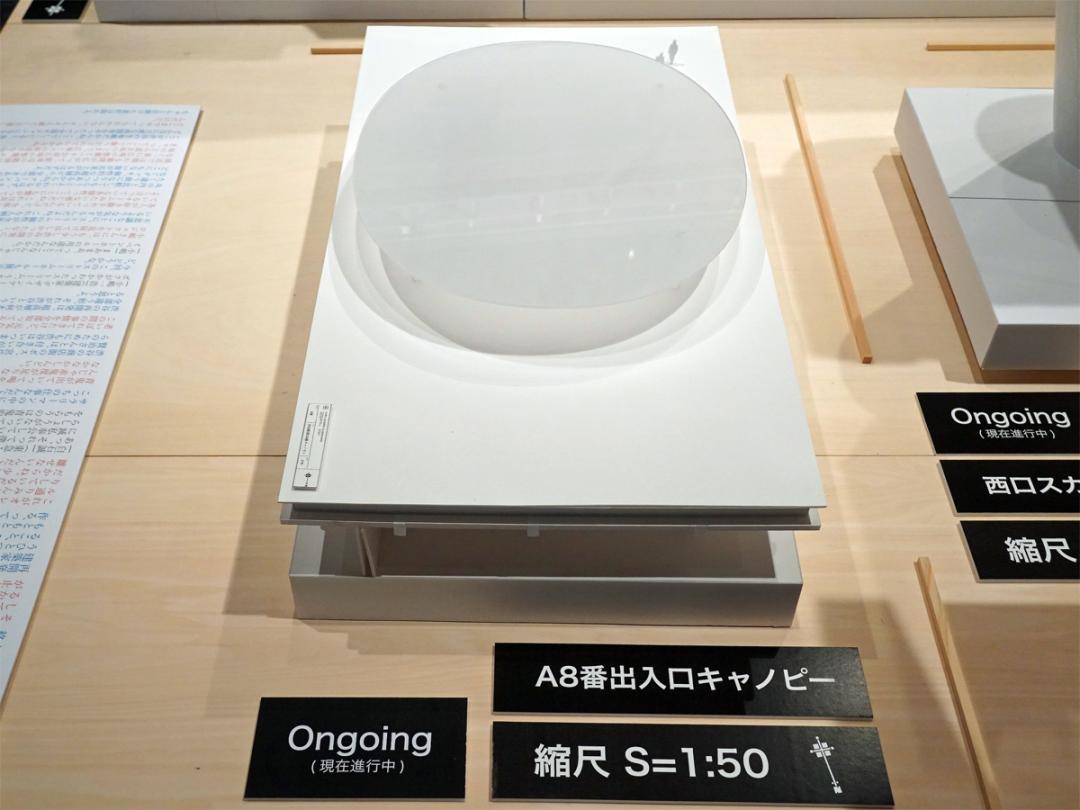

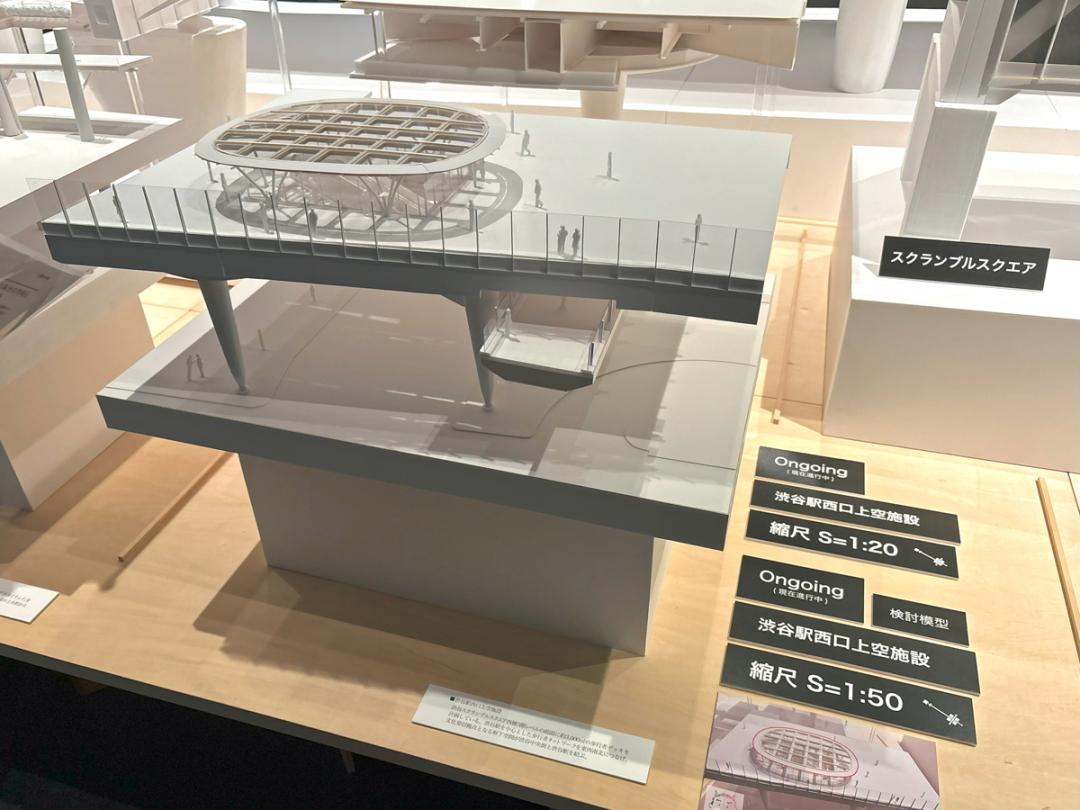

今後の渋谷駅再開発に関する模型も見逃せない。ハチ公広場と「しぶちか」「田園都市線」をつなぐ階段「A8出入口」や、JR渋谷駅と渋谷マークシティをつなぐ3階レベルの空中回廊「西口スカイウェイ」、JR渋谷駅・銀座線渋谷駅の3階改札と接続する駅西口に整備される「西口3階上空施設」の精微な部分模型が展示。駅全体の広範囲な模型では分からない構造や機能のディテールが確認でき、渋谷駅やハチ公広場にどのような施設や歩行者動線が整備されるのか、将来の渋谷の姿がより解像度高くイメージできる。

「Ongoing(現在進行中)」のハチ公広場に整備される「A8出入口」キャノピー(屋根)の模型。

3階レベルの空中回廊「西口スカイウェイ」の下には柱はなく、銀座線の高架構に支えられる形で整備されることが、模型から分かる。

「Ongoing」の渋谷駅西口上空施設の模型。渋谷スクランブルスクエア西館3階レベルの前面に約3万平方メートルの歩行者デッキが整備。渋谷駅を中心に東西南北をつなげ、文化発信拠点となる軒下空間が渋谷中央街方面と接続する。

最後に内藤さんは「建築というのは、ただ立派な建物をつくることではなく、さまざまに悩み、考え抜いて形にしていくプロセス。建築家の“頭の中”を少しでも感じていただけたら」と来場を呼びかけた。

今回の展覧会は、建築という営みの奥深さを可視化する“頭の中の旅”であり、渋谷という都市の真ん中で建築の可能性と未来を問い直す貴重な機会となっている。特に渋谷好き、建築好きはもちろん、渋谷の将来像に不安を抱えている人にもお薦めしたい。訪れる者にきっと新たな思考の種を与えてくれるはずだ。

- 名称:「建築家・内藤廣 赤鬼と青鬼の場外乱闘 in 渋谷」

- 開催:2025年7月25日(金)~8月27日(水)11:00~20:00

- 会場:渋谷ストリーム ホール

- 料金:一般1,500円、大学生以下1,000円、未就学児無料

- 主催:「建築家・内藤廣展 in 渋谷」実行委員会

- 後援:渋谷区

- 公式: http://naito-shibuya2025.shibuyabunka.com/