SHIBUYA × INTERVIEW

建築師/東京大學名譽教授/多摩美術大學校長

建築具有改變世界空氣的力量。

我想在澀穀的街道上塑造這種可能性。

2025-07-18

東京大學榮譽教授。多摩美術大學校長。 1950年出生於神奈川縣橫濱市。 1976年畢業於早稻田大學理工學部建築系。同年取得碩士學位後,就職於西班牙費爾南多·伊格拉斯建築設計事務所。 1979年加入菊竹清訓建築設計事務所。 1981年獨立,成立內藤宏建築設計事務所。 2001年任教於東京大學研究生院工學研究科,2023年起擔任多摩美術大學校長。其代表作《海濱博物館》(三重縣鳥羽市)曾獲日本建築學會獎、文部大臣美術新人獎。其他主要建築作品包括「安曇野千尋美術館」、「牧野富太郎紀念館」、「島根縣藝術中心」、「虎屋赤坂店」、「GINZA LINE澀谷站」、「京都急行堂」、「紀井井精堂」等。

澀穀站周圍的重建項目正在取得重大進展。建築師Hiroshi Naito多年來一直是該項目的關鍵人物,他一直面臨著如何將澀穀獨有的雜項和人流轉移到下一代的問題。基於這些經驗和想法的展覽即將在澀穀舉行。內藤先生談到了澀穀重建的想法,對未來城市的展望,以及展覽的亮點。

在澀穀站的重建工作正式開始之前,這是2008年採訪的Hiroshi Naito的採訪文章。請查看17年前的訪談文章,了解當時的感受。

澀穀培養出的“氣味”和“氣息”,

我一直在思考如何連接到下一個時代

您認為到目前為止一直在進行的澀穀重建項目對城市有何影響?

最近終於形成了具體的形式。我認為澀穀式的“群落生境”包含了多樣性和雜項性,重新獲得了新生。當我開始參與重建時,澀穀與現在完全不同。IT公司去了其他領域,東京國際電影節也消失了,有一種黑暗的氣氛。甚至有跡象表明它會像這樣下降。街道雖然有多樣性,但是能源正在逐漸消失吧。現在居然有那樣的時候,已經忘記了。我覺得通過重新開發,傳播新事物的力量又回來了。建造了一座摩天大樓,穀歌等IT公司也回來了,隨著城市用戶的變化,空氣也發生了變化。我覺得原本澀穀的樂趣就在於像戰後遺留下來的街道。但是,隨著用戶改變世代,有些部分必須改變。我覺得它並沒有全部被打破,而是以良好的形式被繼承。

殘留著古老而美好的昭和氣息的“Nonbe小巷”,和正在進行再開發的車站前的對比,成為澀穀街道的魅力之一。

為了保留澀穀特色,如果有特別重要的事情,請告訴我。

每個城市都有自己的“習慣”和“質量”的跡象。通過再開發建設氣派的街道,有時會失去那個。完全人工重建的城市有點相似的風景。新加坡和上海都有更多令人驚嘆的摩天大樓。對於那樣的地方,外國遊客也不怎麽感興趣。相反,它聚集在獨特的“氣味”之類的東西中。正因為如此,平衡很重要。

當然,作為政府辦公室,很自然地瞄準一個方便,幹淨的城市。所以我多次要求“請閉上一只眼睛”。我希望你留下一個灰色的部分,不要太整齊。我還告訴開發公司,我希望盡可能地留下澀穀的跡象。

這是因為該地區的關鍵人物積極參與了重建工作,如Shibuya Miyamaru鎮委員會顧問Kenji Kobayashi先生和Shibuya Dogenzaka購物區推進協會主席Kenji Ohnishi先生。除了澀穀之外,我不知道這樣一個當地組織者從前線參與城市規劃的例子。即使在委員會,首先要求小林先生和大西先生查看模型和材料,並首先提出意見。我聽了諸如“這很好”或“有點不同”之類的感性詞語,並將澀穀的DNA之類的東西融入到城市規劃中。我再次感受到,在不消除城市歷史和氣味的情況下推進重建是最睏難和最有趣的地方。

澀穀簡直就是城市的“森林”。

我可以找到自己的空間並獲得自由。

澀穀的地形給街道的形成和魅力帶來了怎樣的影響?

我覺得澀穀的有趣也和地形有關係。如你所知,澀穀是一個“山穀”,不是嗎?新宿是“丘”,丸之內是“平地”。位於穀底的澀穀原本是濕地,河流流過,不是可以建造宏偉宅邸的地方。這就是為什麽各種各樣的人的想法很容易自然地積累。此外,它也是一個交通節點,所以次要和主要的東西會遇到自然並混合在一起。我覺得這樣的背景,造就了澀穀雜亂無章的有魅力的空氣。

而且是山穀地形也關係到逛街的樂趣。澀穀的道路呈放射狀擴展,錯綜復雜。有點容易迷路,總之下車就能到車站。可能有很多人沒有意識,但我認為這是一個非常大的特點。

說起來,某個工作日的下午,在行人專用十字路口站著兩個女高中生。大概是從外地逃學來的吧。笑著說“這就是澀穀吧”。那時,我覺得在她們看來,澀穀可能就像一片“森林”。因為道路從車站前呈放射狀擴展開來,所以上了道玄坂,進入宇田川町附近的話,馬上就能躲進小胡同裡。無論走在哪裡,都有屬於自己的空間。誰都不知道,可以自由。我覺得那樣的街道很少。

在再開發中,怎樣活用地形的特性呢?

為了充分利用澀穀的這種地形,“城市核心”的概唸意識到重建。城市核心是一種通過使商業設施的低層成為開放空間來平滑地連接車站,城市,地下和地面的機制。從那裡,行人甲板延伸到城市,人流自然地送到城市。通過連接城市核心和甲板,不僅增加了移動的便利性,而且成為三維和復雜的空間,使城市漫步變得有趣。換句話說,它是一種新的“森林”形式。

但實際上,這個城市核心是一個不太適合商業運營商的提案。因為低樓層是一個非常有商業價值的地方,所以它不能成為一個公共空間。但是,如果它只在建築物中完成,人流就不會擴散到整個城市。這就是為什麽我經常說「我希望你認為地上和地下三層是當地人的地方」。由於仔細地繼續這樣的故事,商業運營商也表現出理解,我們能夠融入城市核心。

“城市核心”克服了澀穀的地形,簡化了從地下到上層的縱向移動。作為澀穀站周邊再開發項目的重要功能之一,肯定會被採用。

藝術和設計有改變世界的力量。

我想在澀穀塑造這種運動。

請告訴我您認為對未來城市規劃特別重要的任何正在進行的項目。

目前正在進行的項目有很多,但未來很可能成為澀谷新地標的項目是“Skyway”(暫定名)。該項目計劃安裝在Tokyo Metro Co.,Ltd. GINZA LINE澀谷月台正上方。這條空中走廊計畫連接Shibuya Hikarie、SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE廣場和SHIBUYA MARKCITY,建成後將大幅改變人潮。事實上,站在計畫施工的現場,八公廣場和東口廣場會融為一體。先前被分割的區域將在視覺和交通流上連接起來。

從歷史上看,澀穀東側的宮益坂和西側的道玄坂是稍微有距離感的區域。從很久以前,商店協會之間也有競爭的地方。隨著Skyway的建成,它的邊界與自然相連。我認為像這樣將整個澀穀統一成一個形象是非常好的。

一直以來被溪谷、鐵路、幹道等分割的澀谷的東西兩側,將利用GINZA LINE站的M字形屋頂,通過被稱為“ Tokyo Metro Co.,Ltd. ”的空中走廊(中央照片)連接起來。

請談談您對澀穀未來重建的看法。

現在,我覺得整個日本都在流動著悲觀的空氣。許多人都這麽認為,這樣一點一點地下降可能是不可避免的。但我想知道它是否真的如此。

我認為藝術和設計的力量有可能改變這種空氣。隨著人工智慧的發展加速信息化,創造性的價值可能會扭轉當前的空氣。我想在澀穀切出像“黑桃王牌”這樣的一只手。

走在澀穀的街道上,每個人都會受到某種啟發。隨著信息化的發展,這種身體體驗應該變得更加重要。抱著這樣的想法,今後也要衹力於澀穀的再開發。

在對制造的熱情和現實的夾縫中搖擺不定。

我想告訴你建築的過程。

7月在澀穀舉辦的“建築家・內藤廣赤鬼與青鬼的場外亂鬥in澀穀”展覽會,是懷著怎樣的目標和想法策劃的呢?

2023年在島根縣益田市的島根縣立石見美術館 (島根縣藝術文化中心/Grantowa) 舉辦了展覽會。我想讓不是建築專業的人也能欣賞它,所以我在展覽中採用了熱情的“赤鬼”和理性的“藍鬼”相互解釋的形式。這是一個有點幽默的噱頭,通過像漫畫一樣的互動來傳達建築的樂趣,但它出乎意料地受到了好評。

建築師這個職業是相當難的工作。對制造業的熱情比什麽都重要,但僅憑這一點是不夠的。技術,法律,經濟知識等,總是需要與現實的平衡。如果建築師的想法領先,即使校長滿意,也會出現功能性和耐久性問題,並導衹與業主的麻煩。另一方面,如果它太接近現實,它將成為一個安全和無趣的建築。這項工作的本質總是在兩極之間搖擺。這次,將這種相互爭鬥托付給“赤鬼”和“青鬼”這兩個角色的展覽會,也將在澀穀舉辦。

二樓的SHIBUYA STREAM Stream通道是在TOKYU TOYOKO LINE東橫線澀谷站舊月台和軌道的舊址上建造的。其設計,例如魚糕屋頂和玻璃杯形(碎屑形)牆壁,都是為了致敬車站的原始結構而重新打造的。從通道搭乘手扶梯到四樓,就能看到展覽場地-SHIBUYA STREAM Hall的入口。

這次似乎還將展出“Unbuilt (未實現) ”項目。為什麽要介紹它們?

通常情況下,展覽是一個宣佈結果的地方,“這座精美的建築已經完成”。然而,有許多重要的想法將導衹後來在比賽中失敗或沒有實現的項目。因此,在本次展覽中,我敢於“赤裸裸”,並決定展示未實現的計劃。這可能是一項看似無用的工作,例如重新繪制繪圖或重建模型。但這是一個客觀地回顧我的工作的好機會,例如「在這個項目中,赤鬼有點過於強烈了吧」。即使表面上看起來“失敗”,它也沒有在我自己內部完全結束,它肯定會導衹後續項目。能再次確認那個,是很大的收獲。

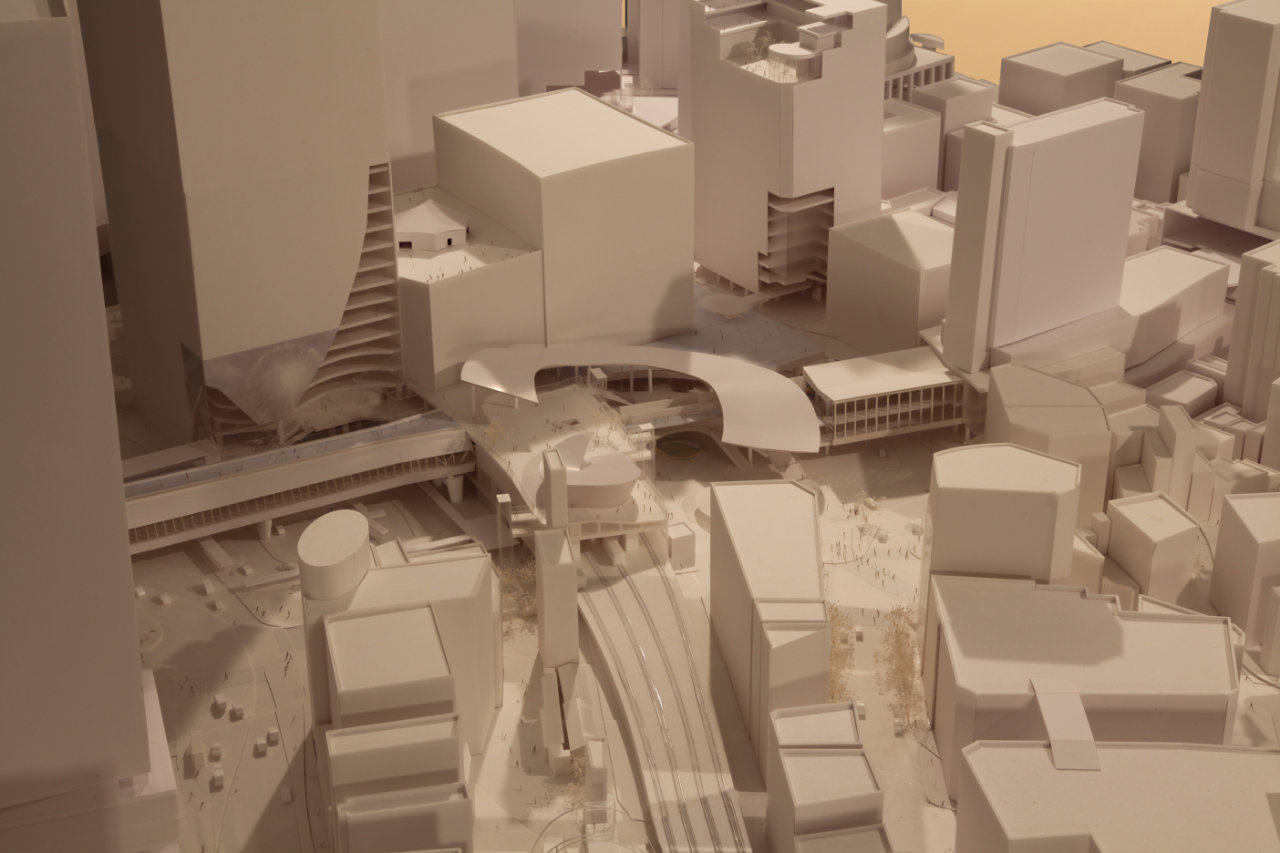

會場將展出「澀谷車站週邊規劃/20XX(模型)」等模型,以及Tokyo Metro Co.,Ltd. GINZA LINE澀谷站、島根縣立藝術文化中心「Grand Toi」、能見度太郎紀念館等模型。 ©內藤宏建築設計事務所

建築更熟悉和有趣。

我想舉辦一個以易於理解的方式傳達其魅力的展覽。

這次是在澀穀舉辦,如果有正因為是這個城市才有的看點和註意到的點,請告訴我。

展覽的構成自益田市展覽以來有所調整。此次也展出了澀谷站週邊的大型模型。除了以1/200的比例重現了預計於2034年竣工的車站週邊的城市模型外,還展示了Tokyo Metro Co.,Ltd. GINZA LINE澀谷站及高架橋的1/20比例模型。車站和高架橋雖然在現實生活中已經建成,但透過模型從不同的視角觀察,相信會為您帶來新的發現。

此外,益田市市區的模型也並排展出,但與此相比非常有趣。澀穀是一個每天在車站上下車的乘客數量達到300萬人的城市,但益田市據說是第一次使用“人口減少”這個詞的地區。確實是兩個極端,哪一個都是表現現在的日本的真實的風景。我希望通過安排這兩個來創造一些新的觀點。

您希望從什麽角度來欣賞這個展覽會?

我希望平時與建築沒什麽關係的人也一定要來。在聽建築時,有些人可能會覺得有點難以接近,比如「有優秀的建築師,那個人的作品很厲害。」。然而,實際的建築物不是由一位建築師建造的,而是與許多人的關係誕生的,例如生活在該地區的人和在現場移動的工匠是的。

肯定有一個比你想象的更有趣,更豐富的世界。特別是對於孩子們和年輕一代,我很高興能夠舉辦這樣的展覽,讓他們認為“建築是如此有趣”和“我想做這樣的工作”。

名稱:建築家・內藤廣赤鬼與青鬼的場外亂鬥in澀穀

會期:2025年7月25日 (星期五)~8月27日 (星期三) 11:00~20:00

地點:SHIBUYA STREAM Hall

費用:一般1500日元,大學生以下1000日元,學齡前兒童免費

主辦:“建築家・內藤廣展in澀穀”執行委員會

後援:澀穀區

負責人:https://naito-shibuya2025.shibuyabunka.com/

採訪、撰稿:二宮良太/攝影:松葉理