SHIBUYA × WATCH

前幾天,宣佈包括Skyway和Hachiko Square在內的澀穀站重建項目計劃於2034年完成。然而,重建不僅在車站周圍進行。隨著整個城市的老化,浪潮也逐漸蔓延到澀穀的外圍。

有關澀穀站重建的整體情況,請參閱以下相關文章。

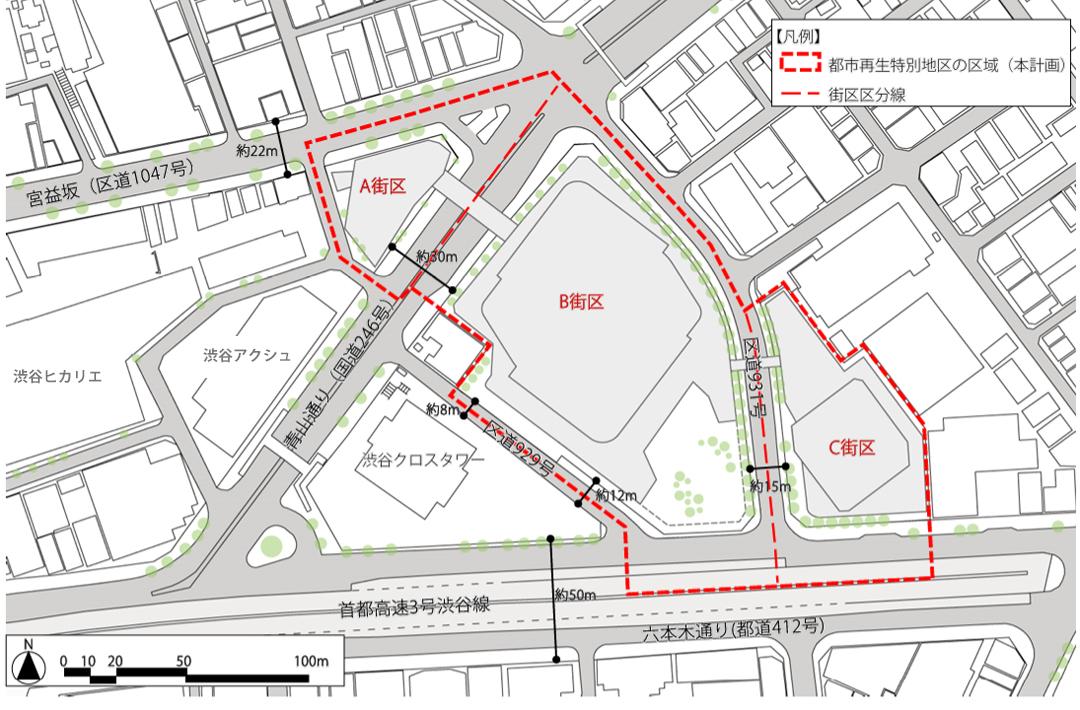

其中一項運動是“澀穀二丁目西區第一類城市區域重建項目”。從宮益坂到六本木通,占地面積約18,800平方米,是一個大規模的計劃。另一個,澀穀的風景將大大改變。

澀穀二丁目西地區重建涉及“A街區”“B街區”“C街區”三個區域。來自“城市振興特區 (澀穀2丁目西區) 城市規劃概要 (草案) ”

正式的拆遷工程馬上就要開始了,曾經在這片土地上的建築物和生活在那裡的人們的活動也悄然消失了。“Okazaki Building”,位於Miyamizaka的加油站,沿著青山街的前澀穀金王町住宅區的記憶,小型酒店“Sakura·Fleur Aoyama”在女性中很受歡迎,因為童話國家的外觀,1968年開業的“Naganuma Still Gakuin Shibuya School”──。每個人都刻下了這個城市歷史的一部分。

這一次,我們將在澀穀二丁目西地區進行重建,並報告城市記憶中的風景和空氣。

不斷變化的坡道記憶——宮益坂上的風景

從澀穀站東口開始登上宮益坂,街上的喧囂漸漸遠去,平靜的空氣開始彌漫。這條坡道,在江戶時代被稱為“大山街道”,作為前往山嶽信仰的對象的大山 (位於現在的神奈川縣伊勢原市和秦野市) 的參拜路而熱鬧非凡。

宮益坂的半山腰,澀穀區商工會館2樓屋頂上有“宮益禦嶽神社”的神殿

從宮益坂上眺望澀穀站·道玄坂方向的街道風景

另外,從坡上眺望道玄坂方向的話,因為可以看到美麗的富士山,所以也被稱為“富士見坂”。俳句詩人松尾芭蕉也被其美麗的景觀所打動,詠出了“上眼時和格外月不二”的俳句。俳句詩碑至今仍靜靜地佇立在宮益禦獄神社院內。

在金王坂 (國道246號線) 看到的“ENEOS加油站”。計程車後面有一個展臺 (射擊=2024年4月)

上了宮益坂的十字路口的一角,有作為澀穀二丁目西地區再開發事業的A區的“舊ENEOS加油站”。很多人還記得,這個十字路口的對面曾經有一座仁丹大廈 (現在的德真會石英塔) 。這個加油站原本是平房的“日本石油澀穀加油站”,1988年重建為12層的“日石澀穀大廈” (現在的Daiwa澀穀宮益坂大廈),其中一層長期持續著加油站的營業。

宮益坂上的十字路口 (攝影:2024年4月) 。中央建築是“Daiwa Shibuya Miyasaka Building”

這個加油站不僅僅是加油站。從港區方向高聳的建築物具有很高的能見度,對於從青山大道前往“金王坂 (246號國道) ”方向,“宮益坂”方向,“宮下公園”方向的司機來說,這是一個分支交通它履行了關鍵時刻和地標的功能。車流與人流交錯,宮益坂的山頂上曾經是一片熟悉的角落,經過重新開發,這裡將煥然一新。順便說一句,加油站的業務早在2024年9月13日就結束了。

A街區將誕生高50米、地下1層、地上5層的店鋪等入駐的新地標 (約4200平方米) 。利用從青山到澀穀的開放位置,這是一個獨特的設施,有一個傾斜的樓梯形狀的“天空廣場”,作為開放空間向該地區開放,並假設各種活動的利用。這是一個非常獨特的設計,它將成為Miyamasaka的新象徵,它將成為創造人群的中心。

讓人感受到住宅區余韻的“岡崎大廈”風格

從澀穀站方向登上金王坂 (國道246號),在經過澀穀十字塔的右手邊,年味十足的“岡崎大廈”展現在眼前。該建築物是1961年 (1961年) 竣工的“日本住宅公團 (現UR都市機構) 澀穀金王町團地”,之後隨著町名變更更名為“公團澀穀2丁目住宅”。

建成64年,曾經作為住宅區支撐人們生活的建築物

在每個窗戶的頂部反復設置混凝土屋檐,強調水平線。具有功能性和合理性的設計是戰後經濟高速增長時期建造的多戶住宅的共同特徵,使現代主義建築的影響顯著

該建築的特點是稱為“拖鞋公寓”的結構,商店排列在地下1至3樓,住宅重疊在上面。由於商店的排列形狀像所謂的“木屐齒”,它曾經被稱為,但近年來更容易說“復雜的建築”。乍一看它看起來很普通,但它有一種復古時尚的味道。

目前,商店繼續在地下1至3層的低層運營。地下一層有創業54年的人氣烤肉店“高麗亭”。

近年來,我們翻新了中上層的住宅部分,並將其重新用作辦公室和畫廊。“岡崎大廈”的名稱承擔了新的任務,但仍然保留了住宅區時代的特色。建築物的上部,至今還遺留著“公團澀穀2丁目住宅”的文字,靜靜地訴說著“變化中的澀穀”的歷史。

從紺野坂往下走,就是Google總部所在的SHIBUYA STREAM,對面就是去年剛開幕的澀谷AQUS。週邊地區的再開發也正在逐步推進。

由於重建,這座相當於“B區”的建築將很快被拆除,並將變成一個新的高層綜合體。我想記住刻在這個地方的“前住宅的記憶”,作為城市歷史的一部分。

“住宿”的記憶——充滿異國情調的小型酒店

佇立在金王坂 (國道246號線) 沿線的“岡崎大廈”旁邊,外觀宛如仙境一般引人註目的小酒店“Sakura Fleur青山”。以女性為中心擁有很高人氣的該酒店,對1980年 (1980年) 竣工的商務酒店 (大幸第二大廈) 進行全面改裝,2004年12月,在“打造女性一個人也能安心入住的酒店”的想法下開業。

小型酒店“Sakura·Fleur Aoyama”於1980年開業

除了歐洲風格的外觀之外,古典風格的客房和大廳被統一為古董風格的家具和枝形吊燈。充滿異國情調的非日常氛圍也很有幫助,從開業之初就開始拍攝時尚雜誌,作為“閃耀的房間”而廣受好評,作為女性人氣很高的酒店而備受關註。這家酒店也是重新開發的對象。

左=現在的“B區”(左起“Aioi Nissay Dowa Sompo Shibuya Building”“Shibuya SS Building”“Nichiba Building”“Sakura·Fluel Aoyama (Daiko Nishi Building) ”“Okazaki Building”)沿著金王坂 (246號國道) 排隊右=未來的形象路徑。B區將建設一座高約208米的41層高層建築。除了酒店,商店,辦公室,巴士總站,人力資源開發基地等。

將“和”文化與下一代聯係起來的基地

在澀穀這座城市的喧囂中,有一個地方一直靜靜地傳達著“和”的心。那就是“長沼靜物學院涉穀分校”。1968年 (昭和43年),繼橫濱分校之後,又開設了澀穀分校,從那以後,一直將和服的穿戴作為專業教育。1973年 (昭和48年),總部職能從橫濱市遷至澀穀,新的總部大樓於2014年 (平成26年) 完工。多年來,日本傳統文化在澀穀繼承到下一代是的。

擁有“長沼靜和服學院”的NAGANNUMA大廈。獨創的建築設計由石本建築事務所設計

不斷發出最先端潮流的澀穀,以及體現自古以來日本文化的和服。雖然這種組合乍一看似乎不匹配,但隨著和服文化向世界傳播,澀穀的多樣性可以說是一個理想的地方,無論年齡和國籍如何,人們聚集在一起。這裡儼然成了澀穀的“日式交流據點”。

目前,隨著重建工作,總部職能已搬遷到鄰近的建築物,但也許在開發完成後,它可能會回到新設施。雖然建築物本身消失了,但在那裡生生不息的日式文化,今後也絕不會消失吧。

目前,拆遷工作正在“瑞穗銀行澀穀行政中心”進行 (攝影=2025年6月30日)

在“長沼靜和服學院”的對面,設置了一個巨大的臨時圍欄,拆除工作已經開始。該建築是“瑞穗銀行澀穀事務中心 (舊第一勸業銀行東京事務中心) ”。這裡原本是青山學院短期大學的學生宿舍“郇山第一宿舍”和“郇山第二宿舍”的所在地。隨著學生人數的增加,1966年 (昭和41年),錫安宿舍搬遷到澀穀區猿樂町,銀行的辦公中心建在舊阯上。順便說一句,搬到代官山的“Sion宿舍 (Sarurakucho) ”在青山學院初級學院廢除後於2020年3月關閉。廢除專科大學和女子大學也是時代潮流之一。

繼續經營的“Kushikatsu Tanaka Shibuya Miyasaka Store”是B區。店鋪沿線的道路原本是區道,但在2023年11月30日被廢止,現在由再開發組合維護管理

“Higashi Ken·Nagai Building (前) ”“Higashi Ken International Building (右後) ”是C區。這裡將建設高約175米、41層的“高層公寓”。

重建會改變什麽,會留下什麽?

在這次的散步中看到的,是面臨再開發的街道“安靜的結束”。加油站,酒店,學校等-既是城市功能的一部分,也是城市個性和故事的存在。每當我前進時,我都意識到澀穀成長的“風景記憶”肯定存在於那裡。澀穀二丁目西區的重建項目正在進行,目的是更新老化建築和重組城市功能。除了開發高速巴士和機場巴士等公車站外,還計劃建設一座集辦公室,商業設施,人力資源開發基地,住宅等為一體的綜合建築,大型廣場,行人網路,計劃開發支持功能。未來,宮益坂上與青山大道的交接點,將變身為更具無縫魅力的城市空間。

另一方面,對於長期熟悉這個地區的人來說,失去熟悉的風景也會感到孤獨。城市的重組總是伴隨著“創造”和“損失”。在那裡,需要選擇留下什麽和放棄什麽。再開發帶來的新的便利和美麗的景觀是值得歡迎的。然而,與此同時,如何將這片土地上積累的歷史和記憶與下一代聯係起來的觀點也是不可或缺的。這種兼容性應該導衹“未來城市”更加有機和豐富。